Artículo publicado por la Revista Arqueología Suramericana 2(2), julio 2006, pp. 205-243. Departamento de Antropología, Universidad del Cauca; Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca; World Archaeological Congress. Se reproduce en Rupestreweb con el debido permiso de los editores. A la memoria de Eliécer Silva Celis Resumen: El

tema central de este trabajo es una discusión sobre la posibilidad de

interpretar las iconografías prehispánicas y, en particular, el “arte”

rupestre. Luego de una crítica a las pretensiones de leer el “arte”

rupestre como si fuera una escritura alfabética, lineal y occidental,

se propone una alternativa para construir un campo disciplinario,

subordinado a la arqueología, la semasiología prehispánica, que tendrá

por objeto de estudio los sistemas semasiográficos prehispánicos. Resumo: O tema central deste trabalho é uma discussão sobre a possibilidade de interpretar as iconografias pré-hispânicas e, em particular, a “arte” rupestre. A partir de uma crítica as pretensões de ler a “arte” rupestre como se fosse uma escrita alfabética, linear e ocidental, propõe-se uma alternativa para construir um campo disciplinar, subordinado à arqueologia, a semasiologia pré-hispânica, que terá por objetivo o estudo dos sistemas semasiográficos pré-hispânicos. Abstract: The central theme of this work is a discussion about the possibility to interpret the prehispanic iconography, especially rock “art”. After a critical examination on the claim for read the rock “art” as if it was an alphabetical, lineal and occidental writing. It propounds an alternative to construct a disciplinary field subordinate to archaeology, prehispanic semasiology, which study subject are the semasiographic prehispanic systems. Résumé: Le thème central de ce travail est une discussion sur la possibilité d’ interpréter les iconographies préhispaniques, particulièrement “l’art” rupestre. Ensuite d’une critique aux prétentions de lire “l’art” rupestre comme s’il était une écriture alphabétique, linéale et occidentale, on propose une alternative pour construire un champ disciplinaire relevé de l’archéologie: La sémasiologie préhispanique, dont les objets d’étude seront les systèmes sémasiographiques préhispaniques.

Situación para una discusiónEn la primera parte de su Arqueología y prehistoria de Colombia,

titulada “Arte rupestre comparado de Colombia”, Eliécer Silva Celis

(1968) relacionó el criterio dominante (hasta cierta época) sobre la

imposibilidad de comprender los “pictogramas” de que se tenía noticia

entonces: Frente a ese criterio Silva (1968:4) objetó de manera taxativa: Además, propuso una nueva perspectiva para la investigación de las “expresiones ideográficas”: En esa época la propuesta pareció sugestiva y, desde el punto de vista del método, difícil de rebatir; sin embargo, debieron pasar más de veinte años, hasta la década de 1990, para que la noción de que era necesario articular distintos campos disciplinarios en la búsqueda de respuestas para estas preguntas se pusiera, por lo menos, de moda. La perplejidad de Vicente Restrepo cuando sostenía sobre los “…dibujos grabados…” en las rocas que “…jamás se observa en ellos ni orden ni concierto…” refleja un concepto que, por oposición, ha permitido desvalorizar la capacidad intelectual de los indígenas americanos para producir beneficios culturales, tan definitivos en el camino hacia la civilización, como la escritura, sobre todo porque desde una perspectiva eurocentrista de la cultura los “garabatos” debían tener cierto “orden y concierto”; este argumento también fue esgrimido por otros autores a la hora de justificar por qué no los podían entender ni descifrar. En consecuencia, muchos investigadores generalizaron la noción de que para considerar las representaciones icónicas rupestres como “significativas”, es decir, dotadas de un sentido o de un propósito comunicativo, debían tener las condiciones de una escritura o un orden (y concierto) que se les pareciera; por ello en este terreno se han librado la mayor parte de las discusiones para defender su posible puesto en el camino hacia la invención de la escritura o para condenarlas a las tinieblas de la prehistoria. “…En efecto, cada vez que es encontrado un sello, una vasija con inscripciones o cualquier otro tipo de grafismo se tiende a analizar en términos de transcripción de una lengua, como si se tratara de los primeros balbuceos de una escritura…” (Calvet 2001:24). En este trabajo voy a tocar el punto de si las representaciones icónicas incluidas dentro de la etiqueta común de “arte rupestre” son escritura (o no) o, si parece muy pretenciosa la propuesta, si esas pinturas deben tratarse “como” una escritura (o no). Si la respuesta es negativa propondré una alternativa. El rastro de la escritura en las pictografías rupestresLas

discusiones en mención tienen que ver con la teoría sobre el origen

mismo de la escritura pues, aunque actualmente la mayor parte de los

estudiosos del tema están de acuerdo en la posibilidad de que las

escrituras alfabéticas derivan todas de un antepasado único (el antiguo

canaanita), los especialistas en las escrituras china, maya y sumeria

abogan por el origen independiente argumentando el descubrimiento,

hecho por los arqueólogos en todo el mundo, de artefactos gráficos anteriores a la escritura: Sin embargo, no está claro si las “pinturas rupestres” y los “petroglifos” tienen una relación directa con la aparición de la escritura. La mayor objeción para entenderlos como escritura, está en la consideración de que las “pinturas rupestres” son “aisladas, arbitrarias y asistemáticas” y, por tanto, deben diferenciarse de la “escritura consciente” como una forma de “escritura embrionaria” (Diringer 1962:16) Otros, como Walter Ong (1994:88), piensan que “…las grafías tienen antecedentes complejos. La mayoría de ellas, tal vez todas, derivan directa o indirectamente de cierto tipo de escritura pictográfica o, quizás en algunos casos, en un nivel aún más elemental del uso de símbolos…” y que “los petrogramas (pinturas rupestres) y petroglifos (tallas rupestres) no caben en la definición generalmente aceptada de la verdadera escritura como “…un sistema de comunicación humana por medio de marcas visibles convencionales…” (Senner 1998:12). La

carencia de un ordenamiento lineal, sintomático de las escrituras

alfabéticas que se consideran, según los teóricos evolucionistas, como

la culminación del proceso hacia la civilización, coloca a los

“petrogramas” y “petroglifos” en la condición de “falsa” escritura (por

oposición a “verdadera”) o “escritura embrionaria”, o “forma de

escritura”, o peor aún, escritura “primitiva”. Esto último no

constituye de suyo ningún agravio para el arte rupestre o para las

representaciones icónicas, excepto por la desvalorización que en

occidente tiene dicha noción: Este

criterio siempre aparece en la forma de una clasificación de los

sistemas, según la cual se partiría de una “fase previa”,

correspondiente a ciertos sistemas mnemónicos muy primitivos: Esa

ordenación es etnocéntrica, además de mecanicista, porque pone como

modelo de cualquier escritura el proceso de invención del alfabeto que

llevó hacia la “civilización” occidental o, más estrictamente, europea;

se originó en la filosofía del siglo de las luces y tiene por padre

casi directo a Jean Jacques Rousseau: Aunque

el texto de Rosseau, escrito en 1765, puede parecer distante sorprende

que autores recientes todavía abriguen prejuicios similares: De

una u otra forma hoy se admite, en un sentido general, que “…las

pinturas rupestres no representan insensateces ni marcas hechas al azar

sino que revelan propósitos representativos estratificados…” (Baron,

citado por Senner 1998:12) o que “…el arte rupestre es uno de los

medios más directos de acceder a la rica y compleja dimensión

ideológica de los pueblos sin escritura…” (Schaafsma 1984:266) o que

“…el arte rupestre, en general, fue un medio de comunicación social

-quizás el más antiguo de los Andes- a través del cual se transmitía

algún género de información... constituyen [sus diversas formas] al

parecer distintas manifestaciones de un verdadero sistema de

comunicación visual…” (Berenguer y Martínez 1986:96). Sin embargo, no

es posible identificar las formas de representación pictóricas o,

mejor, gráficas que se encuentran junto a otros restos de la cultura

material, dejados por distintas sociedades en los últimos 40.000 años

como enunciados específicamente codificados por un “escritor” e

interpretables como un texto por un “lector” habilitado para entender

su significado: Desde

este punto de vista, que reclama una definición “estricta” de la

escritura (vale decir, occidental y alfabética), el argumento

fundamental esgrimido por todos los “debatientes” consiste en que si se

pretende que las grafías rupestres son una escritura y que, por lo

tanto, tienen un significado “legible” deben tener una ordenación específicamente lineal.

En consecuencia, se pone como referencia el hecho de que en tales

escrituras conocidas el texto siempre tiene una distribución lineal en

el espacio que lo representa y una dirección del sentido del

discurso. Por ejemplo, este texto está escrito de izquierda a

derecha y en líneas horizontales sucesivas de arriba hacia abajo. Los

árabes escriben de derecha a izquierda; los coreanos en columnas de

arriba hacia abajo; en alguna época los griegos escribieron siguiendo

el curso de un arado tirado por un buey, el bustrofedon; y

las órdenes militares de Alejandro el Grande se enviaban cifradas

dentro de una espiral: “…Una vez que una escritura usa un orden lineal

su estatuto glotográfico parece indiscutible... La única razón para la

constante ubicación lineal (horizontal o vertical) de los grafemas es

reproducir, miméticamente, la emisión secuencial de las formas orales…”

(Sampson 1997:71-72). Martinet (1972:24) señaló en el mismo sentido:

“…Esta forma lineal del lenguaje humano deriva en último análisis de su

carácter vocal; los enunciados vocales se desarrollan, necesariamente,

en el tiempo y el oído los percibe, necesariamente, como una

sucesión…”. Este ordenamiento de la expresión gráfica que representa un

orden y sentido del discurso hablado implica un procedimiento de

notación fundamentado en el tiempo y, por lo tanto, en la memoria; como

ocurre con la música sólo es posible construir un acorde (y una

melodía) porque tenemos memoria y noción del tiempo. Toda escritura

debería ser fonética pues debe denotar, mediante un proceso gráfico, el

proceso de construcción del discurso y este tiene su origen en la

posibilidad de construir un fonema. De esta manera la escritura

alfabética despliega una ordenación lineal del discurso o de la

narración pues esta tiene un comienzo y un término, generalmente

advertidos por algún signo de puntuación (una letra capitular, una

coma, una viñeta, un punto final); el sentido de lo escrito deviene

tiempo en la medida en que la construcción sintáctica permite situar lo

narrado entre referentes sígnicos que definen los lapsos, la ordenación

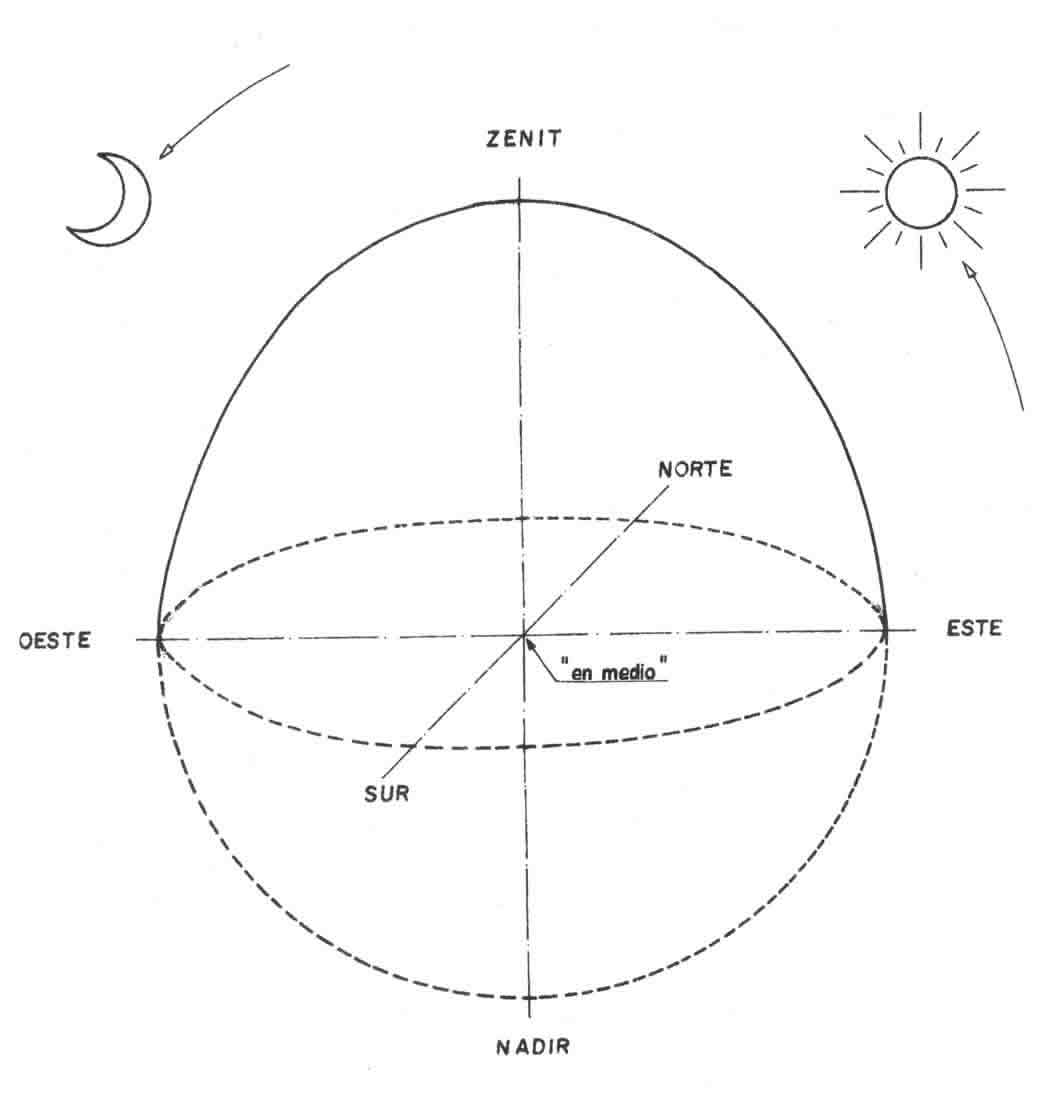

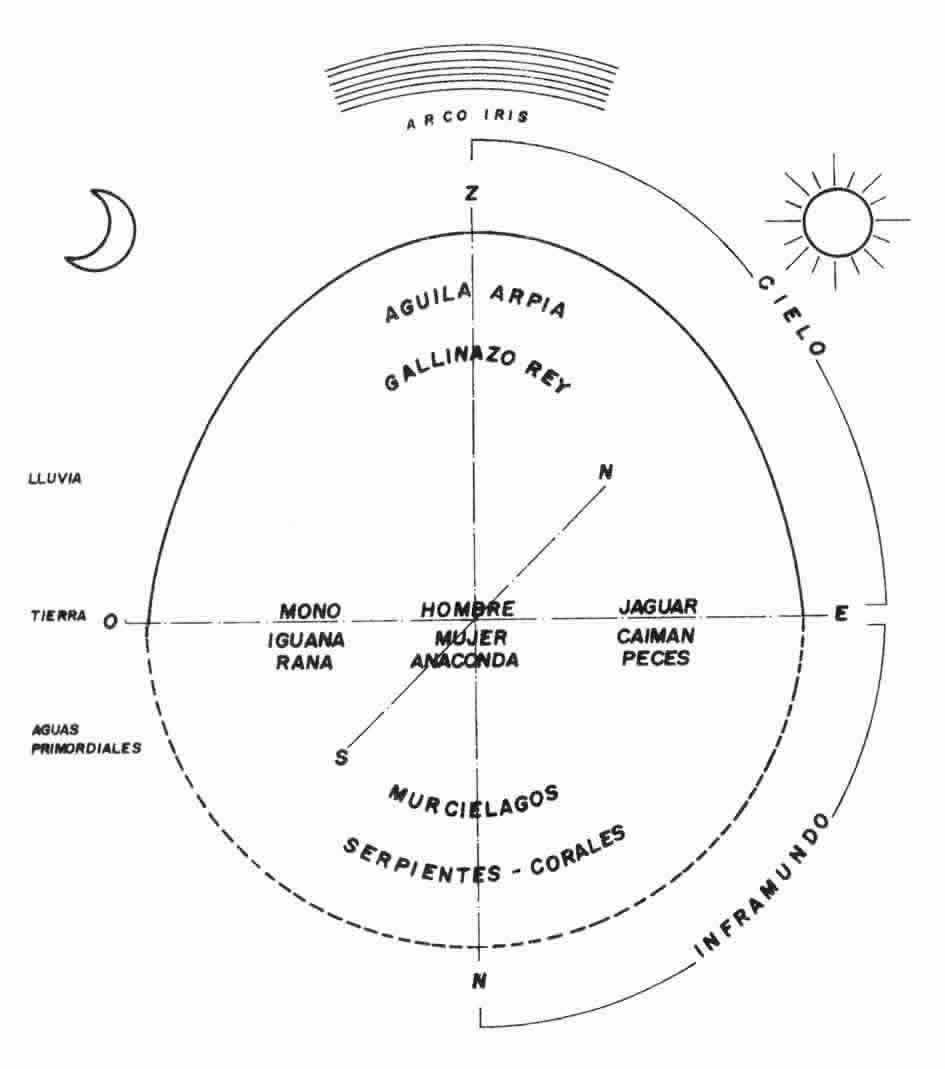

y el sentido o dirección secuencial de la lectura: Esta necesidad de permanencia implica que la escritura (y también cualquier forma de escritura no fonética) debe tener un espacio o soporte perceptibles, ya sea un dintel, una lápida, una columna, una estela, un papiro, un pergamino, un codex de amatl o la hoja de papel bond de 75 gramos que contiene este texto. La aplicación de los computadores como "procesadores de palabras" introdujo un concepto revolucionario en el concepto de escribir al inventar el espacio virtual en el que fue redactado este escrito, valga el caso, Pero un espacio, al fin y al cabo. La armadura del espacio y el orden del discursoAlgunos investigadores han anotado como característica relevante el hecho de que muchos petroglifos y petrogramas se encuentran ubicados a lo largo de las cañadas que forman los cursos de agua o en sitios elevados de las montañas donde coinciden dos vertientes hídricas o donde se abre un valle, por lo cual les han atribuido una "significación" al relacionarlos con la presencia del agua o los fenómenos meteóricos; casi siempre concluyen que "simbolizan" la vida, la fertilidad, el “dominio del hombre sobre la naturaleza”, etc. Este tipo de conjetura es tan mecánica y simplista como la consideración que escuché a alguien de que si fuera a elaborar un petroglifo o un petrograma lo pintaría en una enorme y visible roca para que lo viera todo el mundo, es decir, como si fuera a colocar una valla publicitaria. Aunque algunos especimenes rupestres se encuentran en sitios de gran visibilidad existen otros, muy complejos por lo demás, inscritos en una techumbre de roca a varios metros bajo tierra o en el fondo de una caverna. La

noción del espacio que manejaron los pintores y grabadores

prehispánicos no es la misma que utilizamos nosotros para referenciar

nuestros modos de vida o nuestras relaciones de producción como para

pretender que nuestras conjeturas sobre los artefactos rupestres puedan

derivarse, válidamente, de la particularidad de nuestros modelos

conceptuales del tiempo y del espacio(1). Aunque he propuesto la noción espacial de expresiones ideográficas (Velandia 1994, 1999) en un sentido extenso --ya que no la limito al caso de las rocas y paredes grabadas (petroglifos / rock carvings) o pintadas (petrogramas / rock paintings)

sino que también la extiendo a la iconografía en la estatuaria, la

cerámica, orfebrería, textiles-- el análisis que estoy planteando sobre

una noción del espacio tiene que ver, especialmente, con los

petroglifos. Este énfasis sobre el contexto espacial del arte rupestre

ha sido hecho por otros investigadores: Por eso me interesa el modo de las relaciones espaciales en que se articulan las grafías en el texto de un petroglifo así como las que cada petroglifo o pictograma tienen con la geografía o con los paisajes (natural y cultural) en que es posible relevarlos actualmente. En la vía de este propósito hay varias cosas por decir. Desde el punto de vista de la investigación arqueológica o, mejor, desde los términos de la reconstrucción de los restos de la cultura material mediante los procedimientos de construcción del registro arqueológico, el enunciado de las categorías de tiempo y espacio tiene varias dificultades y algunos problemas. En principio tenemos las dificultades determinadas por el proceso de la deposición de los restos culturales, las cuales han ido disminuyendo en la medida que las aplicaciones tecnológicas en el trabajo de campo y, luego, en los laboratorios, permiten desarrollar procesos analíticos cada vez mejor afinados y precisos; de modo que hoy podemos confiar más en la calidad de los datos empíricos obtenibles que en la solvencia de los que podíamos reseñar hace apenas veinte años. Sin embargo, la confianza que podamos derivar de la tecnología está limitada o condicionada por los criterios y puntos de vista (incluso ideológicos) desde los cuales se manipula la información primaria. Las

nociones de tiempo y espacio no son sólo reducibles a una formulación

de cálculo matemático o de física teórica. Del tiempo y del espacio

también se construyen otras nociones que los diferencian, valga el

caso, en sagrados y profanos (Eliade 1973:25) o que

los dotan de valoraciones filosóficas, económicas y políticas. El

arqueólogo español Felipe Criado (1993:12) viene trabajando hace más de

una década en la formulación de una arqueología de los paisajes imaginarios

y sostiene que "…dentro del pensamiento occidental ha existido una

cierta miseria en torno a la reflexión sobre el espacio…" en favor de

una exaltación de la noción del tiempo: La ilusión de perpetuar el espíritu a través del tiempo o de “trascender” más allá del hecho natural de la muerte, desplazó un término de referencia negativo sobre la concepción del espacio pues la analogía lo situó al lado de lo maculado, lo manchado (lo pecaminoso), lo indeseado moralmente. De otra parte, la posibilidad de obtener dataciones absolutas confiables, la aplicación de software especializado y la notoriedad noticiosa (o el prestigio publicitario) que tienen las fechas más antiguas han ido elaborando un cierto fetiche sobre el carácter de mayor valor científico que tendrían las investigaciones que puedan ostentar esta clase de datos. El resultado ha sido el descuido analítico sobre la variable espacial. Si a ese descuido se añade la unilateralidad del punto de vista del investigador, quien, inadvertidamente, desliza (por su carencia de crítica) sobre su objeto de trabajo la concepción histórica e ideológica de sus propios referentes espaciales, el resultado no sólo tendrá una pinza más grande, como ciertos cangrejos, sino que el concepto que se pueda construir acerca de la sociedad que se estudia será parcializado o tergiversado. El desprecio de la variable espacial ha sido mediatizado en los trabajos más recientes (desde la década de 1970) gracias a la introducción de un concepto desprendido de la llamada arqueología contextual, la noción de "pauta de asentamiento", que implica el enunciado de un modelo del contexto estructural del modo de las relaciones sociales y de producción, deducible mediante la observación de las transformaciones culturales específicas que cada sociedad introduce en el paisaje, según su modo específico de producir y conservar la vida social. A esta modificación de criterio ha contribuido la etnoarqueología que, mediante la construcción de modelos teóricos a partir del estudio de los modelos concretos de la estructura de las sociedades indígenas actuales o documentadas etnohistóricamente (Politis 2004), ha encontrado cómo quebrarle el espinazo a la contradicción que implica interpretar la cultura diferente únicamente desde el punto de vista de los modelos de la propia cultura. A diferencia de la concepción del espacio en nuestra “modernidad”, en las explicaciones mitográficas de los pueblos indígenas supervivientes los conceptos concretos sobre los hechos de la realidad empírica (susceptibles de ser clasificados en complejas taxonomías) están inextricablemente articulados con la comprensión mitopoética de un orden del mundo, es decir, con una cosmogonía; ningún acto o suceso de la vida cotidiana está, o puede ser posible, por fuera de ese discurso del mundo. Por ejemplo, la arquitectura funeraria no es un espacio cultural de distinta "naturaleza" que la del sistema que conforma el complejo de relaciones definido como "pauta de asentamiento"; la muerte no es un fenómeno de alteridad de la naturaleza, no es una "no naturaleza", sino que debe ser entendida como parte del mismo sistema de ordenación del mundo (Velandia 1994:103-104). El problema del espacio en las "escrituras" sobre las rocas realizadas por las sociedades prehispánicas no estriba, solamente, en la disposición que las grafías puedan tener sobre la superficie de las piedras a la manera como se disponen estas letras en la superficie de ésta página; sin embargo, este asunto también debe ser dirimido porque no tiene que con el contexto mitopoético de los petroglifos sino con la estructura del texto que supone cada una de las inscripciones. Adiós a la “escritura” en las pictografías rupestresAdvertidas ya las dificultades para encontrar un puesto a los artefactos rupestres en el proceso de invención de “la” escritura y lo irrelevante, por tanto, de la tarea de tratar de “leer”, “descifrar” o descodificar las pictografías rupestres en los términos de una escritura fonética, propongo abandonar ese enfoque de la discusión pues así los petroglifos y petrogramas pudieran haber hecho parte de la historia de una posible escritura (que, de otra parte, es un no-problema porque no tiene sentido la pregunta sobre qué hubiera pasado si la historia hubiera ocurrido de otra manera), no es probable contrastar el hecho con el proceso de deposición de la cultura material según el registro arqueológico. Frente a esta situación no hay otra opción que abrir las alternativas. Ante la misma disyuntiva varios investigadores han optado por plantear una redefinición de la escritura. Partiendo de una crítica a la noción evolucionista de la escritura en occidente, Elizabeth Boone (1994) anotó lo impertinente del modelo puesto que, en el caso de Mesoamérica, los sistemas pictóricos mixtecos y mexicas sucedieron a los sistemas de los mayas y zapotecas, más “escriturales” en el sentido estricto de la palabra. Boone concluyó que la historia de la escritura no es un proceso que lleva, necesariamente, al alfabeto sino, más bien, a una serie de procesos paralelos en los cuales cada sistema sigue su propio proceso de transformación. A partir de las obras de Gelb (1952, 1982) y Sampson (1997), Boone (1994:13-14) elaboró una definición amplia de la escritura en la cual incluyó todos los sistemas: “…la comunicación de ideas relativamente específicas de una manera convencional por medio de marcas permanentes y visibles…”. Una vez aclarado por qué es improcedente abordar los sistemas de representación pre-hispánicos como si fueran una escritura alfabética (lineal y glotográfica) porque no son o no tienen que ser, necesariamente, una “escritura”, la cuestión es cómo es que, de todas formas, son una escritura o, dicho de otro modo, de qué manera pueden ser “otra forma” de escritura. Las

alternativas a este problema suponen muchas dificultades, especialmente

cuando partimos de una perspectiva de la arqueología que sólo recién

empieza a abrirse paso en la cooptación de un estatuto de rigor

científico en medio de la situación actual de la teoría arqueológica.

Los caminos alternativos, como incursionar en los terrenos de la

semiótica, corren el riesgo de perderse en el bosque. Pero no queda

otro remedio. Desde la etnología y la arqueología esa posibilidad se ha

planteado ya hace bastante tiempo: Nociones como esta, planteada por Claude Levi-Strauss en su célebre Lección inaugural en el Colegio de Francia

el 5 de enero de 1960, llevaron a enunciar que “…todo arqueólogo es,

por otra parte, un investigador semiótico…” (Nordbladh, citado por

Sonneson 1995:23); sin embargo, pocos arqueólogos han asumido la

empresa semiótica aunque aquí y allá se practican escarceos semióticos

(e.g., Anati 1976, 1977; Renfrew 1982; Renfrew y Bahn 1991). Por parte

de los semióticos encontramos algunos intentos (Nordbladh 1977;

Sonneson 1995), aunque con reservas: Pictografías rupestres y sistemas semasiográficosDel

debate para definir qué era escritura y qué no, me interesa aclarar una

situación: independientemente de los distintos criterios que aceptan al

arte rupestre como “forma de escritura embrionaria” (Diringer 1962:16)

o, dependiendo del concepto más estricto o laxo que se emplee, de si es

“verdadera” escritura o no, lo cierto es que ningún investigador

contemporáneo niega el carácter de sistema de representación o sistema de comunicación gráfica

a los petrogramas y petroglifos contenidos bajo el acápite de “arte

rupestre”. Este carácter de sistema y su implicación significativa (es

decir, comunicativa) permite plantear la opción de que las pictografías

rupestres (pintadas o talladas) puedan ser estudiadas mediante las

nociones y los instrumentos de una semiótica. Esta posibilidad fue

planteada por Roland Barthes (1971:13-14) como el sentido mismo de la

semiología: Para

Barthes, aunque el semiólogo trabaje sobre sustancias no lingüísticas,

antes o después se encontrará con el lenguaje; sin embargo “este

lenguaje no es el mismo que el de los lingüistas: es un segundo

lenguaje, cuyas unidades no son ya los monemas o los fonemas sino

fragmentos más amplios del discurso que remiten a objetos o

episodios, los cuales significan bajo el lenguaje, pero nunca sin este”

(Barthes 1971:14). Este carácter “underground” de los sistemas

no lingüísticos les confiere una relativa autonomía que, como en

nuestro caso, permite abordar las pictografías rupestres como sistemas

en sí mismos. La imposibilidad de trabajar sobre el lenguaje que

articulaba a las grafías rupestres en un texto (el de la mentalidad

colectiva que los usufructuaba) no impide entenderlos como sistemas

internamente estructurados: Así no se pueda aproximar el lenguaje que nombraba las cosas representadas en las paredes de roca es posible entrever el sentido bajo la estructura del sistema de las representaciones gráficas. Que “no hay sentido sino de lo nombrado” me recuerda una frase en Cien años de soledad: “el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”. Pero, en nuestro caso, aunque se perdieron los designata quedó el rastro de lo nombrado. Esto es lo que nos inquieta de las pictografías rupestres: la posibilidad de preguntarnos por su sentido, so pena de tener que resignarnos a señalarlas con el dedo. En el estado actual de la teoría, la escritura (fonética, lineal y occidental) no está considerada como la única forma de comunicación visual mediante la construcción de signos gráficos. La dificultad debe desplazarse, entonces, de intentar entender las pictografías mediante las categorías de una escritura fonética a enunciar un cuerpo de categorías propias de los sistemas gráficos visuales que no tienen relación directa con la estructura de los enunciados de la lengua oral. Los teóricos de la escritura, tratando de definir los alcances de la definición de qué era escritura y, por tanto, interesados en separar lo que para ellos no cabía en sus términos, propusieron una alternativa para esos sistemas que, de todas maneras, no podían dejar por fuera de su consideración: “…Ignace Jay Gelb caracteriza los signos ‘aztecas y mayas’ como ‘sistemas limitados’ que se pueden contar entre los precedentes de la escritura. Son más semasiografía que fonografía; basados en las imágenes y no en sistemas silábicos que representen un lenguaje…” (Kubler 1986:504). Para definir estos sistemas “limitados” Geoffrey Sampson, adaptando nociones y términos elaborados por William Haas (1976), ha propuesto el uso del término sistemas semasiográficos para definir los “…sistemas de comunicación visible… que indican las ideas directamente, en contraste con los sistemas glotográficos, que proporcionan representaciones visibles de los enunciados de la lengua oral…” (Sampson 1997:42). La semasiología es una vieja noción que, por el uso, derivó en el término más conspicuo de “semántica” para describir una “ciencia del significado”. Su origen se remonta a 1825 cuando Reisig propuso la semasiología como el estudio del significado, una de las tres divisiones principales de la gramática (las otras dos son etimología y sintaxis). Reisig consideró la semasiología como una disciplina histórica que trataría de establecer “…los principios que rigen el desarrollo de la significación…” (Ullmann 1965:7). El término semasio/logía (y, también, semasio/grafía) tiene origen en la raiz griega sem (con sus variantes semeion y seman) que se refiere al signo. Según Jeanne Martinet (1976:11) “la semasiología parte de la palabra para estudiar el sentido (gr. semasía ‘significación de la palabra’)”. Para Greimas y Courtés (1982:358) “el término semasiología designa, en semántica léxica, la tarea dirigida a describir las significaciones a partir de los signos mínimos (lexemas o palabras)”. Considerando que “semántica” es un término muy cargado de sentido y que, a pesar de su uso estricto, es bastante polisémico al definir una “ciencia del significado” en nuestra cultura occidental propongo la etiqueta semasiología prehispánica para una disciplina, subordinada a la arqueología, que estudie el significado de los sistemas semasiográficos prehispánicos: expresiones ideográficas en cerámica, piedra, orfebrería, textiles, madera y aquellas que, en general, se clasifican como “arte rupestre”. De esta manera empezaremos a cumplir la propuesta del maestro Alberto Rex González cuando en la década de 1970 auspició la idea de que se construyera una "semiología iconográfica precolombina" (González 1974:9,10). La propuesta de una disciplina o campo de estudio supone la definición previa del objeto de trabajo; es decir, no sólo la caracterización de las cosas o artefactos culturales que se convertirán en objeto de la reflexión cognoscitiva sino, también, el alcance de la reflexión metodológica. Desde trabajos anteriores sobre sistemas gráficos visuales prehispánicos (A. González 1974; Schaafsma 1984; Llamazares 1986; L. González 1992; Velandia 1994, 1999, 2005a; Schaan 1997) se han advertido las dificultades de aplicar recursos metodológicos y técnicas de trabajo que han dado resultados positivos en otros campos de las ciencias sociales, como ocurre con la lingüística y con la semiótica. A pesar del riesgo se han hecho aportes significativos. Sin embargo, este es momento para aclarar algunos términos de referencia teórica pues el desarrollo de la arqueología cognitiva (o simbólica) ha sufrido los altibajos a que ciertas aplicaciones mecánicas le obligan por fuerza de la reducción subjetivista de ciertos conceptos (Velandia 2003). Al respecto “Paris critica severamente, al igual que nosotros, el enfoque epistemológico en que ha consistido la aplicación por simple calco del estructuralismo lingüístico al dominio visual. Este tipo de reduccionismo, dice con razón, conlleva el riesgo ‘de no ver más allá de lo que se lee’ y de perder, así, lo que es específico de lo visual” (Groupe μ 1993:22). Si

la aplicación de las nociones y terminología de la lingüística clásica

a una semiosis de la imagen visual dentro de los parámetros de nuestra

cultura es riesgosa, es más difícil intentar una semiosis de las

expresiones gráficas provenientes de una cultura diferente que, además,

no tiene correlatos lingüísticos en una cultura viva. Este no es un

tratado de semiótica y por ello no podemos empezar por la primera

lección; por tanto, intentaré la aproximación desde el manejo de los

términos de uso en que se expone la perspectiva teórica. Primero,

veamos qué entiendo por iconografía y, en particular, qué punto de

vista asumo frente al debate sobre la noción de iconismo, pues este es

el desierto que he venido arando desde un par de décadas atrás. En mi

trabajo sobre la iconografía de San Agustín expuse una propuesta en tal

sentido: La

mejor claridad del concepto no ha resuelto el centro de la dificultad

pues no basta reconocer el carácter icónico de una imagen, o de una

grafía, para deducir el modo de sus articulaciones significativas en un

texto gráfico; lo cual obliga a pasar alternativamente de la

descripción propiamente icono/gráfica de un objeto, que de suyo es una

icono/grafía (como las esculturas de San Agustín con respecto a su

contexto histórico), al nivel u opción reflexiva que la convierte en

icono/logía. Aquí es donde he planteado que no sirve la

aplicación (que califico de mecanicista) de una perspectiva iconológica

al estilo de Erwin Panofsky (1970, 1972, 1975) porque no existe un

común denominador estético para la inmensa diversidad iconográfica más

allá de los límites de las culturas eurocéntricas que permita la

construcción de un modelo iconológico universal: La

propuesta de una semasiología que tenga por objeto los sistemas

semasiográficos prehispánicos lleva a la consulta de los modelos

propuestos para el estudio de la imagen visual pues, aunque no están

exentos de similares sufrimientos a los ya diagnosticados para una

lectura iconológica, son el único referente a mano. El estudio de la

imagen visual, aunque previsto desde tiempos de los fundadores (Peirce

y Saussure), no se puso en marcha hasta el advenimiento y desarrollo de

los mass media y la tecnología aplicada a las comunicaciones

(Vance Packard, Marshall Mc.Luhan, Armand Mattelart, Ariel Dorffman).

En las tres últimas décadas del siglo pasado abundaron los trabajos y

las publicaciones dirigidas a la construcción de una teoría de la

comunicación visual; sin embargo, y a pesar de la mayor difusión del

tema, los enfoques teóricos siguen teniendo dificultades porque no

logran superar el alcance de las transliteraciones mecánicas que se han

practicado desde los modelos lingüísticos: “…El modo más ingenuo de

formular el problema... ha sido: ¿existen “fonemas” icónicos y “frases”

icónicas? Naturalmente esta formulación adolece de un verbocentrismo

ingenuo…” (Eco 1981:355). Esta manera de plantear el problema arrastra

dificultades, como las implicadas por el uso o la fabricación de

términos, que parecen funcionar bien mientras no se profundice mucho en

el asunto: Este es el caso de grafema, un término que hace extensivas las implicaciones de fonema

en la lingüística, como la de constituir la articulación de monemas o

unidades mínimas a partir de las cuales se construyen todas las

combinaciones posibles. Según Greimas y Courtés (1982:179) el fonema,

en cuanto unidad lingüística del plano de la expresión, es una unidad

mínima por ser indescomponible (o no segmentable) a nivel de la

manifestación sintagmática (es decir, tras la semiosis por la cual son

reunidos los dos planos del lenguaje): La pregunta (si seguimos el sentido de la cita de Eco) sería si los “grafemas” rupestres “admiten una subdivisión analítica en unidades menores” como para considerar que, en el plano de la expresión, tienen una estructura similar a la que supone la analogía con la estructura de la lengua. Primero habría que resolver otras preguntas, como si los “grafemas” rupestres están codificados y, si no lo están, de qué manera se los puede reconocer; puesto que si se los pretende como partes de un código de representación icónica requieren del enunciado de un código de reconocimiento. Al respecto, algunos autores vienen usando el término grafema de una manera mas bien heterodoxa y, esencialmente, como un recurso para no “tener que señalar con el dedo” a los “dibujos” y “garabatos” sobre las rocas y, de paso, eludir la discusión que se plantea cuando se hacen objeciones al presupuesto de la escritura. Pero, en este caso, “el cambio de lazo no cambia al perro”, porque el fondo del problema queda sin tocar o, peor aún, ni siquiera hay problema. El punto central para abrir las alternativas lleva al condicional propuesto por Derrida (1978:143): “…si se deja de entender la escritura en su sentido estricto de notación lineal y fonética debe poder decirse que toda sociedad capaz de producir una noción de sí misma y, por tanto, de construir la diferencia, practica la escritura en general…”. Cada sociedad tiene la opción de auto-concebirse. No tenemos el registro emic de la auto-conciencia de las sociedades que dejaron sus rastros “escritos” en las piedras labradas pero tampoco tenemos la autoridad epistemológica ni la legitimidad disciplinaria para negar que “lo dicho” mediante las pictografías pueda ser, por lo menos, un rastro de esa conciencia. Entonces ya no hablaré de la escritura sino, más propiamente, de los sistemas de escritura. Una

situación similar, aunque no se trataba de artefactos no lingüísticos

sin referentes en una lengua viva, permite a los lingüistas, entre

ellos a Haas (1976), extender “…la noción de grafema a las unidades de

los sistemas de escritura no alfabéticos…” (Pellat 1996:181). El

grafema, considerado “…una unidad gráfica polivalente cuya función

varía según los sistemas de escritura…” (Pellat 1996:181), puede

situarse en varios niveles: En consecuencia, y argumentada ya la inutilidad de abordar los artefactos rupestres como rastros de una supuesta escritura alfabética, usaré el término grafema como compuesto por gráfico y fema. Uso gráfico en el sentido de imagen visual (gr. grapho: esgrafiar, grabar, dibujar, pintar) sobre cualquier soporte (roca, cerámica, hueso), independientemente de la técnica aplicada en su construcción (pintada, esgrafiada, cincelada, calada, incisa). Uso fema adoptando la escueta definición de Greimás y Courtés (1982:174): “…un fema es sólo el término resultado de la relación constitutiva de una categoría fémica: por esto no puede ser considerado como una unidad mínima, sino en el plano construido del metalenguaje, y no concierne a ninguna sustancia (a ninguna realidad). Dicho de otro modo, una categoría fémica no es otra cosa que una categoría semántica empleada con vistas a la construcción del plano de la expresión (o, más exactamente, de su forma)…”. De esta manera intento resolver, sin “desmontarme por las orejas”, las dificultades mas inmediatas que derivan de las ambigüedades e imprecisiones de la terminología en uso, por lo menos mientras puedo elaborar los alcances de mi propuesta. Hechas

las aclaraciones de criterio ya no tengo problema para utilizar los

términos. Propongo simplificar varias palabras en uso (pictograma,

petroglifo, petrograma, gliptograma, etc.) en un solo término genérico,

pictografía rupestre, independientemente de la técnica en que

se encuentre elaborado; si está cincelado o pintado es un asunto

técnico que concierne a la descripción analítica. En ese caso los

gráficos grabados en roca serán petroglifos y los gráficos pintados en roca serán petrogramas. La noción de ideografía

es útil sólo para referirse al contenido mitopoético que suponen las

pictografías rupestres pero no como término genérico. La denominación

genérica (pictografías rupestres) de las diversas ocurrencias (por

diversidad de sitios, soportes, técnicas, “estilos”) resuelve la

incomodidad (en particular para cierto positivismo decimonónico que aun

ronda en la arqueología) planteada por las implicaciones que supone el

término arte rupestre, sobre el que se han planteado

objeciones precisas y con las cuales estoy de completo acuerdo. Por

ejemplo, Llamazares (1986:26) señaló: Chapa (2001:2) escribió en el mismo sentido: Pictografías rupestres y “lenguajes planarios”Al

eliminar la opción de la escritura y señalando que es inocuo, desde un

punto de vista metodológico, aplicar modelos iconológicos de sabor

colonialista a iconografías de culturas diferentes, la pregunta será

cómo abordar un complejo de artefactos del cual suponemos que tiene

significado. Si se trata de sistemas de comunicación visual no lingüísticos o de sistemas semasiográficos debo preguntar acerca del modo de la construcción del espacio y de la composición estructural de los grafemas.

Esta pregunta grande se descompone en otras mas chicas: si la

estructura del texto que supone la articulación de los grafemas no

tiene una ordenación lineal ¿de qué manera se compone el discurso?;

¿cómo es posible un discurso no lineal? Si el discurso no es lineal (es

decir, no empieza con “érase una vez” ni acaba en “para siempre jamás”)

¿cómo es posible una narración?; ¿qué estructura tiene el “relato”? Más

aún, ¿hay “relato”? No es posible responder estas preguntas de manera

directa una por una. Primero debo explicar por qué la estructura de las

pictografías rupestres o, mejor, la articulación de las relaciones de

los grafemas no está construida según un ordenamiento lineal pues hasta

ahora sólo se ha constatado que no lo está, pero no se ha dicho por qué

es así. La linealidad de la escritura reproduce la estructura vocálica

del relato y, como en la estructura de la música, implica una dimensión

esencial, el tiempo. El relato es, fundamentalmente, secuencial y

casuístico, es decir, reproduce o describe una sucesión de hechos

(reales o imaginados) con un sentido historicista. El relato

representado (y, con él, la escritura) es tridimensional pues tiene dos dimensiones en el espacio y una en el tiempo. Si aceptamos que los grafemas rupestres no están ordenados linealmente la alternativa está en plantear que la estructura no es tridimensional

pues al no tener secuencia no tiene tiempo y, por lo tanto, sólo tiene

dos dimensiones en el espacio. Al no tener tiempo y sólo dos

dimensiones la representación es plana. Una alternativa de esta naturaleza ya fue planteada por Jean Marie Floch (1982:159) para una semiótica de la imagen visual: Una

semiótica planaria es un recurso analítico para abordar unas

estructuras aparentemente planas o que constituyen “lenguajes

planarios”. Pero, ¿cómo es que las pictografías prehispánicas (sobre

rocas, cerámica, metal, etc.) son objetivamente planas o constituyen un

“significante bidimensional”? Para responder esta pregunta mostraré

cómo en la mayor parte de las representaciones plásticas de las

sociedades americanas prehispánicas, con muy notables excepciones (para

un cierto momento de su desarrollo), la realidad imaginada fue

representada con una perspectiva de dos dimensiones. Los casos más

inmediatos que podría citar en orden de complejidad se encuentran en

los códices, los textiles, las pictografías rupestres, la cerámica, la

pintura facial y la estatuaria. Varios autores se han referido a este

carácter singular de las iconografías prehispánicas en la forma de su

significación, aunque no han desarrollado una observación crítica sobre

las implicaciones que tiene una estructura semejante. En su gran

obra sobre el arte precolombino de Argentina Alberto Rex González

(1977) refirió, a manera de paradigma, el caso de un “pictograma”;

transcribo in extenso porque su exposición describe el problema que estoy planteando:

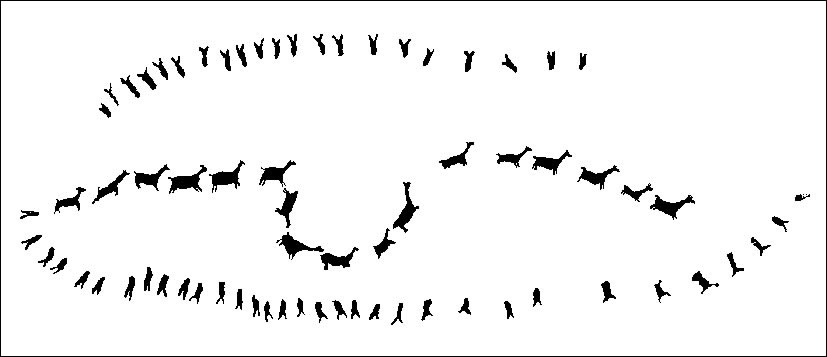

Figura 1. Petrograma, Estancia Sumich – Alto Rio Pinturas Aparte

de algunas conjeturas sobre la “ingenuidad”, el “esquematismo” o

“distorsión” de las representaciones, sintomáticas de un punto de vista

elaborado desde el canon estético occidental, es una descripción clara

del hecho de que la estructura es bidimensional o, como estoy

proponiendo, planaria. En este mismo sentido Berenguer y Martínez

(1986:84, 86) describieron así una escena de camélidos situada en una

pared rocosa de la localidad de Taira, en el valle medio del río Loa,

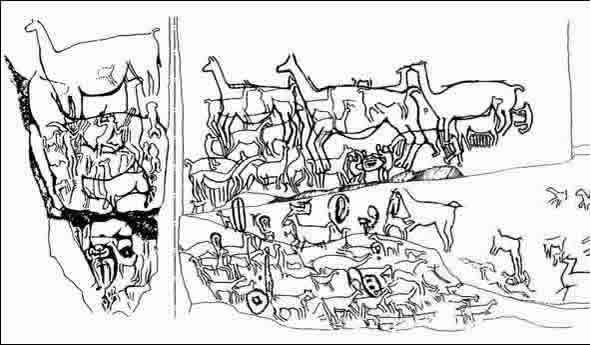

en Chile (Figura 2):

La

solución para resolver esta “ilusión de perspectiva” se ha planteado de

diferentes maneras; es posible considerar la deducción de

Berenguer-Martínez, mediante la superposición de las figuras o mediante

el recurso de jugar con su tamaño o de colocarlas abajo o arriba del

soporte físico. La “perspectiva” es una invención para representar

gráficamente la manera como percibimos visualmente el entorno desde un

punto específico de referencia del espacio; es decir, “vemos” el mundo

en perspectiva porque tenemos visión estereoscópica y, por lo tanto,

nos representamos el mundo mediante una “ilusión de perspectiva”. Pero

el problema aparece cuando pretendemos cartesianamente (perdónenme el término), representar tres dimensiones en dos

o, mejor, simular que eso es posible. El asunto es cómo representar

(plásticamente) lo que tenemos representado en la cabeza como

“ilusión”. Por esto las soluciones propuestas han sido denominadas como

artificiales (perspectiva artificialis), porque son eso: una

invención: “La perspectiva artificial responde a la búsqueda de

una solución técnica para representar icónicamente los fenómenos de la

tridimensionalidad del mundo natural (profundidad, volumen) en soportes

bidimensionales” (Zunzunegui 1998:48). El producto de esta intención se

denomina “espacio pictórico”, definido: Pero,

a diferencia de la estética occidental, el “espacio pictórico” en los

códices precortesianos (igual ocurre con los artefactos rupestres) está

definido de una manera peculiar:

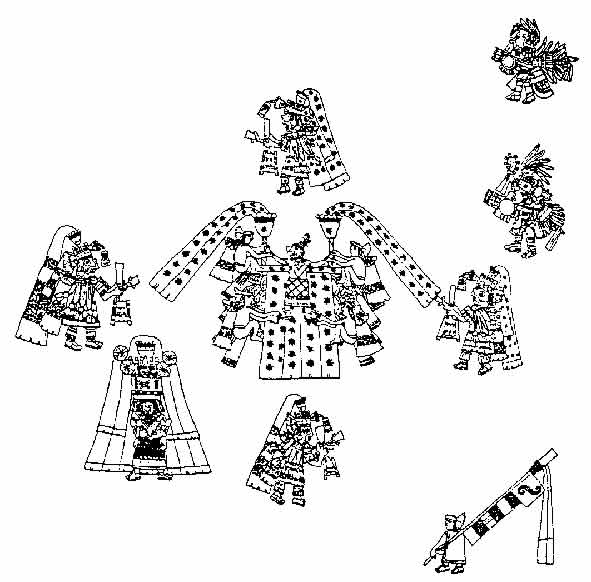

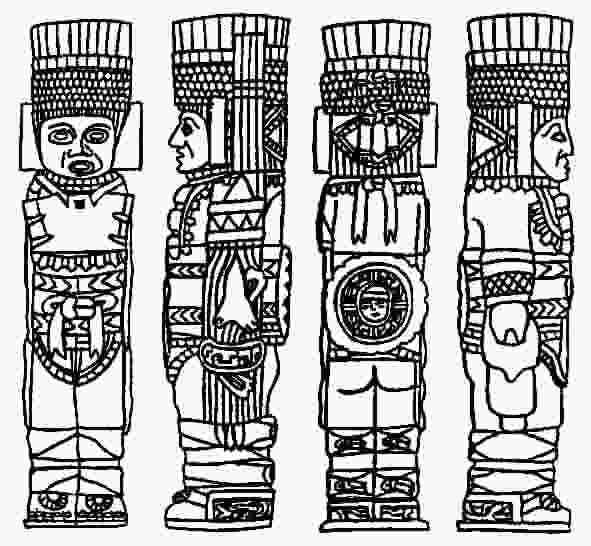

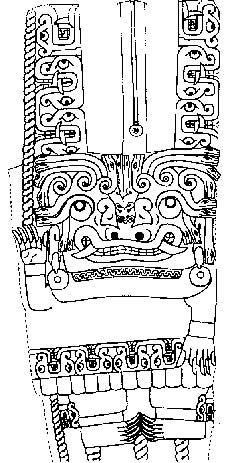

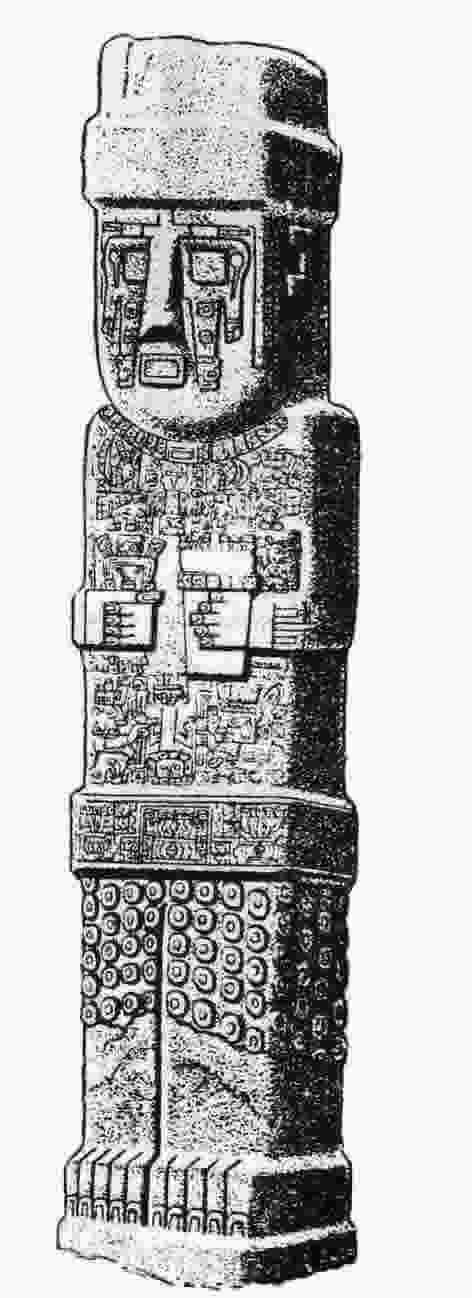

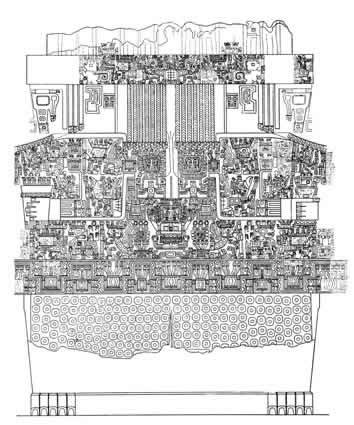

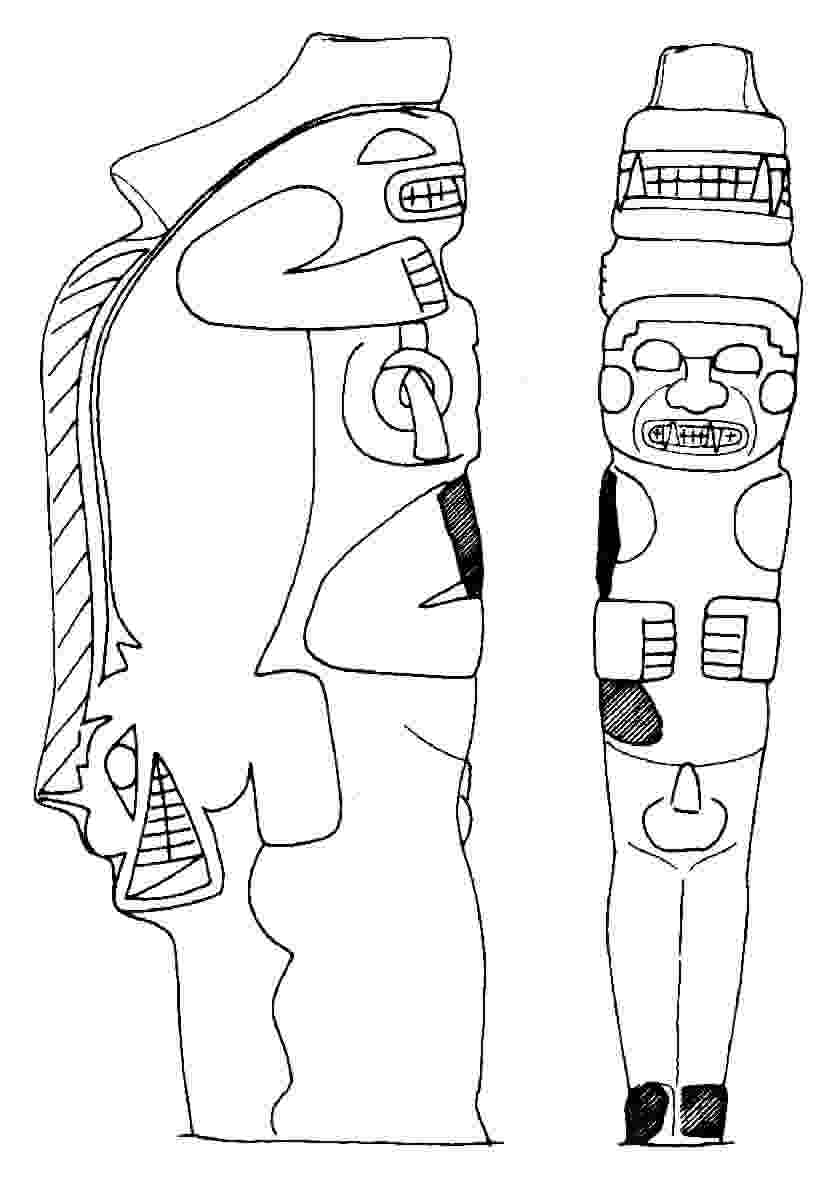

Figura 3. Ritual en la fiesta de Ochpaniztli – Códice Borbónico En el mismo sentido Toscano (1952:320) señaló que “…el tlacuilo o pintor expresaba la realidad reducida a un solo plano, bien de perfil o de frente, según que la figura presentara mayor claridad para su estilización en determinado ángulo…”. Refiriéndose a la pintura mural entre los aztecas y mayas George Kubler (1986:114) sostiene que ambas culturas participaban de un mismo esquema que no sufrió sino variaciones estilísticas hasta el advenimiento de la Conquista: “…Este esquema... consistía en áreas uniformemente coloreadas de límites lineales invariables que sólo describían las siluetas más fáciles de reconocer. A veces se elige un perfil, a veces una vista frontal; a veces hay una composición de planos frontales y laterales que dan como resultado una representación de los movimientos corporales orgánicamente imposible pero conceptualmente clara. Los objetos huecos y los recintos se muestran en sección... El marco inferior de la pintura o el mural equivale, generalmente, a la tierra y el marco superior al cielo. También se puede interpretar la parte de abajo como lo más cercano y la de arriba como lo más lejano. Las figuras pueden superponerse sin marcar ninguna profundidad intencionada. Las distancias entre las formas siempre se señalan por intervalos en la anchura o la altura y nunca por la disminución perspectiva en una imaginaria tercera dimensión. Las perspectivas de tres cuartos y el escorzo no se utilizaban nunca. Tampoco se empleaban tonos degradados para indicar formas redondeadas o sombreadas. Normalmente un cambio de color significa un cambio de símbolo. Los esquemas compositivos se asocian, siempre, a las ideas generales de las cosas y nunca pretenden describir condiciones visuales en condiciones momentáneas. El movimiento compositivo sobre la superficie de las escenas con muchas figuras suele significar el movimiento en el tiempo…”. El caso más patético entre todas las formas conocidas de expresión plástica de carácter icónico o, mejor, que plantean la expresión de un propósito comunicativo, se encuentra en la escultura en piedra. Con notables excepciones, como ya advertí, la mayor parte de las representaciones trabajadas en material lítico es planigráfica o supone un concepto planario de la representación. Desde los monolitos Bennet y Ponce en Tiahuanaco a la estatuaria de Pukará en el Titicaca y de Recuay en el valle de Huaraz, pasando por Chavín de Huántar, en Perú, y por San Agustín, en el sur de Colombia, hasta los atlantes de Tula, en México (Figura 4a y Figura 4b), la mayor parte de la estatuaria (llamada “redonda” o “de bulto”) y de las técnicas escultóricas (en relieves o estelas) es planigráfica. Consisten, fundamentalmente, en la proyección de cuatro a seis planos yuxtapuestos para conformar un volumen aparente que está determinado por el volumen físico de la masa del material lítico pero no es un “volumen escultórico”. Algunos autores (Barney 1975; Gamboa 1982; Novoa 1992; Sondereguer 1997) han considerado que esta “planimetría”, “proyección frontal” o “frontalidad” está definida por una incapacidad técnica para producir excavados de suficiente profundidad, habida cuenta de lo rudimentario de los instrumentos o debido a una “intencionalidad hierática” para generar una apariencia de “fuerza y poder”, cuando no por una “voluntad de forma”.

Figura 4a “Atlante” de Tula Figura 4b. “Atlante”, Despliegue (Jiménez 1998:32) En cualquier caso se hace una deducción gratuita porque no consulta el resto de la información disponible en el registro arqueológico. Si se considera la complejidad del contexto de las obras arquitectónicas donde se encuentra una escultura como el Lanzón del templo de Chavín (Figura 5) mal podría ser calificada como debida a una“incapacidad técnica” o a una “carencia de dominio de la forma” o de “la materia pétrea” por razones tecnológicas.

Figura 5. “Lanzón”, Chavín de Huántar De otra parte, un criterio “evolucionista” mecanicista (en el sentido de que procediera de lo simple a lo complejo) sobre el proceso de la estatuaria indica que la expresión planigráfica sería más temprana (por considerarla menos compleja) que las representaciones tridimensionales. Esto no tiene mucho sentido cuando se constata que en una misma fase del desarrollo se presentan ambas formas de representación. Estos supuestos, elaborados desde una teoría para el arte occidental, también se deben a las “incomodidades” que genera el intento de ajustar unas calzas tan estrechas a expresiones estéticas diferentes.

Figura 6. Tiahuanaco, Monolito Bennett En los ejemplos citados de las culturas de Chavín (Figura 5a y 5b), Tiahuanaco (Figura 6 y 7, Monolito Bennett) y Recuay (Figura 8), evidenciamos que, a pesar de la intención de construir una forma en volumen, la proyección de la representación es plana. El monolito Bennett (Figura 6) está compuesto por cuatro planos (cuatro bajo-relieves) yuxtapuestos. Una demostración de lo uno y lo otro (la intención y el resultado) está en la manera de construir los brazos porque la proporción establecida entre el brazo y el antebrazo (distancia del hombro al codo con relación a la distancia del codo a la mano) es un truco de dibujante para producir la ilusión de proyección en el espacio mediante un escorzo. Otro detalle constructivo lo hallamos en el modo “inusitado” (para nosotros, por supuesto) de la construcción de la mano derecha.

Figura 7. Monolito Bennett, despliegue Pero si se observa el despliegue de los relieves sobre un solo plano (Figura 7) se hallará que la mano está correctamente diseñada como una mano “izquierda”; la que ahora aparece extraña es la mano opuesta que sostiene un quero (vaso ceremonial), ya que tiene cinco dedos sobre el mismo plano, pues en nuestra lógica debería tener cuatro: el pulgar quedaría oculto por el vaso. Todo esto significa que la estatua se diseñó desde la superficie plana que representa una escena de un ceremonial.

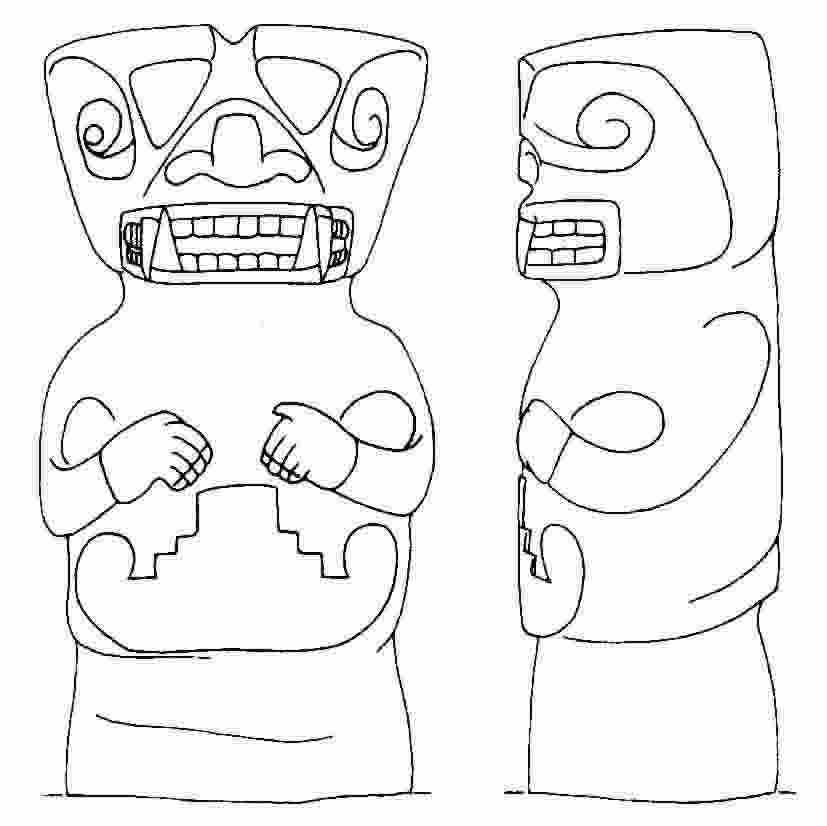

Figura 8. Recuay En el caso de San Agustín (Figura 9) las proyecciones en tres dimensiones son raras. La casi totalidad de las piezas presenta esta característica planaria. No las describo como “planimétricas” porque desconozco los criterios que determinan la proporción y el patrón de medida con los que construirían las representaciones (bidimensionales) sobre un plano. El recurso ya citado de exagerar la proporción entre el brazo y el antebrazo y el de colocar, casi invariablemente, la mano abierta sobre el vientre genera un escorzo y, por lo tanto, la ilusión de que la mano se apoya sobre un vientre voluminoso, como si estuviera grávido. Puedo mostrar muchos casos que permiten deducir que los escultores de San Agustín eran conscientes de la dificultad para crear un volumen escultórico a partir de estructuras naturales ortogonales y de la opción de inventar un engaño óptico que lo simulara sobre un plano.

Figura 9. San Agustín Esta conciencia del problema se infiere de la manera como fue construida plásticamente una escultura que se halla en el Alto de Lavapatas (Figura 10), en San Agustín, en la cual la figuración de un personaje desnudo, ataviado con un gran tocado que cae por la espalda como la piel de un caimán, fue proyectada mediante la yuxtaposición de tres planos, uno frontal y dos laterales, que se tocan en el vértice posterior. El problema de articular los tres planos se resolvió mediante el recurso de “doblar” los hombros hacia el frente con la pretensión de amarrar o articular los planos diseñados por separado. Estos dos ejemplos bastan para ilustrar la aseveración formulada sobre cómo la proyección de la imagen prehispánica es fundamentalmente planigráfica. Pero en San Agustín sorprende que, a pesar del resultado en el tratamiento, es decir, una proyección escultórica planaria, muchos procedimientos parecen estar dirigidos a producir una ilusión de volumen; los escultores eran, a mi entender, mejores dibujantes.

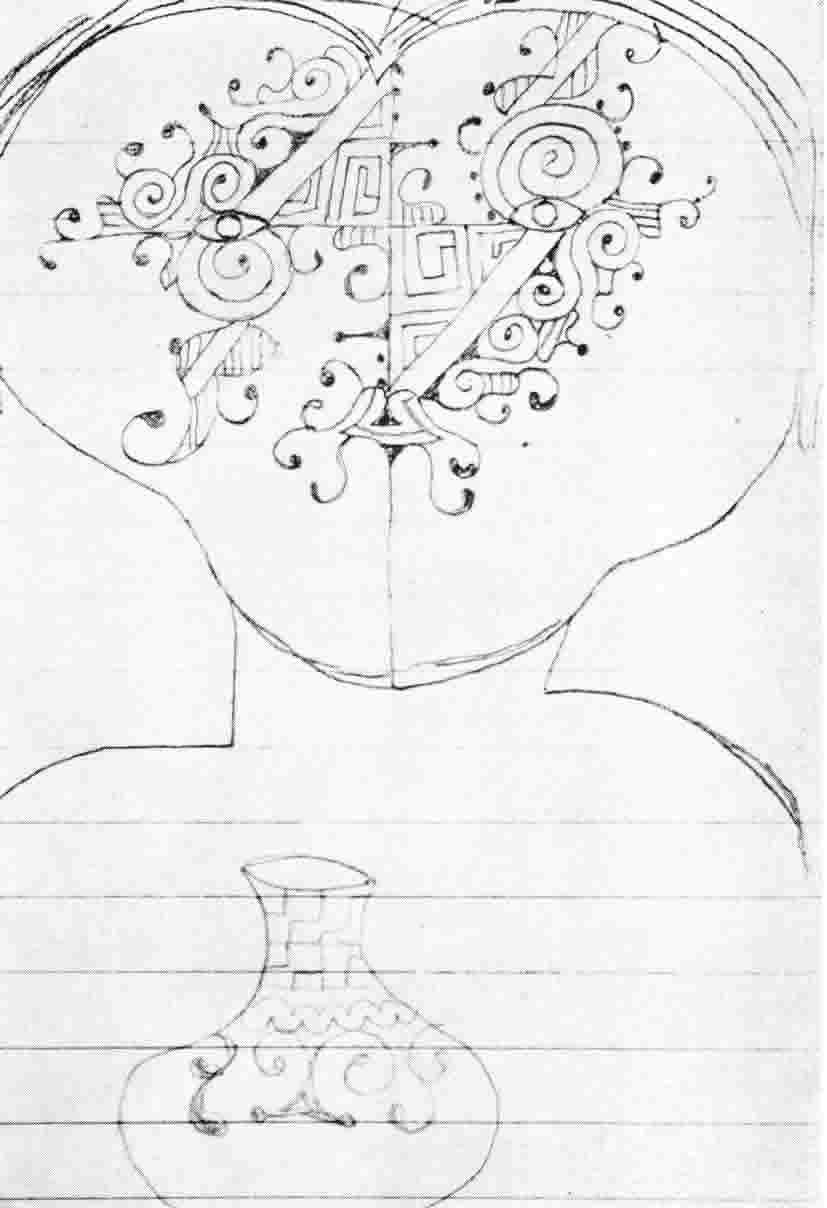

Figura 10. San Agustín – Alto de Lavapatas Cuando ya parece que tenemos replanteado el problema y que se ha proyectado cierta claridad sobre la situación aparece otro problema: si las representaciones prehispánicas son planigráficas (o planarias) ¿cómo hacemos para representar, en nuestra cabeza, lo que teniendo tres dimensiones no está representado, sin embargo, sino en dos?; ¿cómo hacemos para relevar o transcribir la información primaria sin deformarla con nuestra perspectiva tridimensional? Al respecto menciono un problema similar con cerámica en una investigación que realicé (1996 a 2000) sobre la iconografía funeraria de la cultura de Santa María en el noroeste de Argentina. Al iniciar el relevamiento de las urnas funerarias, la primera pregunta que podía hacerme era qué procedimiento podría intentar para su “lectura” pues el único modelo de referencia que tenía a la mano era el desarrollado por todos los analistas precedentes: dibujar “a mano alzada” (casi siempre esta labor la ejerció algún dibujante ad hoc) una representación en perspectiva de las urnas acompañada, en el mejor de los casos, por algunas fotografías de apoyo que verificaran, tal vez, el acierto del dibujante. Este procedimiento para representar elementos arqueológicos siempre ha sido discutido pues aún en el mejor de los casos (cuando el dibujante es un excelente copista) el resultado es una interpretación subjetiva que, mediante recursos plásticos del dibujo, pone sobre una superficie de dos dimensiones lo que, en realidad, tiene tres dimensiones. Aunque se conserva la apariencia general del objeto las representaciones sobre la superficie de los ceramios (en particular) aparecerán necesariamente deformadas, de manera parecida a como se las está “leyendo” porque se las mira desde una perspectiva de tres dimensiones. En este sentido, una cosa es la que compone el ojo y otra la que compone la mano. La consecuencia inmediata que puede deducirse es que la mayor parte de las especulaciones hechas sobre la posible significación de la iconografía santamariana padecen de un defecto en su origen pues los datos están tergiversados.

Figura 11. Pintura facial Caduveo Frente

a una situación similar, sólo que en lugar de urnas funerarias se

trataba de los rostros pintados de las mujeres Caduveo (Figura 11),

Claude Levi-Strauss refirió otras implicaciones, si se quiere aún más

complejas e incidentes, respecto al sentido de las representaciones y a

su posibilidad de interpretación:

Figura 12. Representación planaria de la pintura facial La mujer prefirió dibujar la representación de la pintura facial conservando la fidelidad al diseño tradicional o establecido y deformando la representación de los rasgos de la cara; de ese hecho Levi-Strauss (1970:175-176) dedujo “la indiferencia de su arte con respecto a la arquitectura natural del rostro humano”. De esta observación en el registro etnográfico se puede inferir una lógica del uso de los objetos y de los propósitos de la “decoración”, ya sea sobre cacharros o sobre la piel, diferente a la “lógica” que usamos habitualmente; para nosotros el sentido de “lo decorado” es superficial y superfluo con respecto a la función utilitaria de las vasijas o la función social del cuerpo humano. No vacilo en extrapolar esta situación al caso que me ocupa porque la lógica del “pensamiento en estado salvaje” como organización del modelo etnográfico es más congruente que la del modelo arqueológico, tan empobrecida de sentido. Esta observación me llevó a considerar que tal vez lo que “yo veía” no era exactamente lo que el indígena quiso que “se viera”. El discurso esgrafiado y pintado sobre la estructura de los ceramios, que era lo que “yo veía” desde una perspectiva tridimensional, tenía una estructura “subyacente” porque se ceñía a la estructura de la superficie de las piezas cerámicas y que definí como de dos dimensiones (o planaria) puesto que las formas sólo pueden desarrollarse o representarse sobre un plano. A este criterio debía acogerse, por lo tanto, cualquier intento de representación o de relevamiento del registro arqueológico iconográfico y también, por necesidad directa, cualquier aplicación técnica a dicho propósito. La mayor dificultad para relevar la información iconográfica es de orden “cartográfico”, con la misma implicación que supone proyectar cada punto de las incidencias sobre la superficie de un geoide (en tres dimensiones) a un plano (en dos dimensiones). En el caso de la indígena Caduveo que contó Levi-Strauss hay que elegir si se transcribe el diseño sin deformarlo (puesto que para nuestro cometido importa más el rigor de la información que contiene) o desdoblar la imagen del ceramio continente de la representación (Velandia 2005a:75-76). Para el caso del llamado “arte rupestre” el hecho de que la proyección espacial de las representaciones ideográficas sea planigráfica, determina que las aproximaciones interpretativas deben rediseñar su estrategia porque la perspectiva tridimensional de nuestro sistema de representación tergiversa, distorsiona o falsea la información primaria. Se requiere, entonces, metodologías y técnicas de trabajo distintas pues la condición planaria de las representaciones supone un tratamiento geométrico de dos dimensiones que permita la transcripción ortogonal de una geometría a otra. Parte de las dificultades que plantea esta alternativa metodológica en el terreno práctico es de carácter tecnológico; esta situación se puede observar en su forma intuitiva en la propuesta de varios investigadores que, desde otras perspectivas, trataron de resolver la dificultad derivada de la existencia de muchos procedimientos e instrumentos formales para reducir la información rupestre mediante el diseño de fichas de registro o de documentación. Aunque se han realizado avances importantes en aplicaciones tecnológicas para el estudio de pigmentos o en fotografía digital el enfoque formalista de los análisis, más preocupados por los diseños y “motivos” decorativos que por la significación de los grafemas como parte de la cultura material de una sociedad concreta, impide plantear las preguntas adecuadas para la búsqueda de respuestas válidas científicamente. En lenguaje de matemáticos, el asunto sigue siendo un “problema mal puesto” en la teoría arqueológica. La salida supone (a) reconstruir o replantear las preguntas de investigación desde su base; (b) asumir que la información iconográfica hace parte de la información primaria en el registro arqueológico; (c) antes que preguntar qué significan los “diseños” y “decorados” sobre la cerámica o sobre las paredes de roca es necesario reconocer que dichas formas contienen un sistema de expresión social y, por tanto, se debe plantear de qué manera se articulan con el resto de la información primaria; y (d) cualquier procedimiento analítico tiene que argumentarse como un modelo estructural sobre la base de la información disponible. Una vez que he aclarado cómo las pictografías prehispánicas (sobre rocas, codex de amatl, cerámica, metal, etc.) son objetivamente planas

o constituyen un “significante bidimensional” se requiere diseñar un

modelo analítico que permita ordenar las relaciones aleatorias de una

diversidad de ocurrencias según una estructura de dos dimensiones. El

asunto es cómo se trabaja sobre estructuras planarias con un modelo

también planario. La primera dificultad estriba en la definición del

espacio pues... Aquí se trata de la posibilidad de aproximar una dificultad (la comprensión de las imágenes visuales en nuestra cultura) desde el cuerpo de categorías de la noción de escritura: la perspectiva y el discurso lineal. Cuando ya hemos visto que estas categorías son irreductibles en las pictografías rupestres porque son literalmente (al pie de la letra) planas porque les falta una dimensión (el tiempo) entonces el espacio real donde se encuentran articuladas (que es de tres dimensiones, x, y, z en el plano cartesiano) sólo se puede pensar por el modo de su articulación estructural con el todo de la naturaleza en el contexto del discurso mitopoético. Considerando

las aporías y dolores de la noción de iconismo y la irrelevancia de

transliterar las virtudes de la lingüística al análisis del lenguaje de

las imágenes visuales, varios investigadores contemporáneos han

planteado como salida la definición o construcción de una semiótica visual.

En este camino el Groupe μ(1993:167) ha propuesto desarrollar una

“…retórica de la representación visual que no se limite a la figuración

sino que pueda hacerse cargo de lo no figurativo, es decir, no

solamente de lo que el arte del siglo XX ha producido en este respecto

sino también... de los plomos de las vidrieras cistercienses, de los

almocárabes de las estampas irlandesas, de las obras de damas en

macramé, etc…”. Para ello ha planteado la noción que distingue entre signo icónico y signo plástico.

De esa distinción se han desprendido numerosas opciones pero también

debates. En sus propios términos de manera inmediata se presenta una

dificultad: Dicha situación nos coloca en otra disyuntiva, porque si bien suena sugestivo el ordenar las pictografías rupestres en dos clases: signos icónicos, es decir, todas aquellas que tengan algún “parecido” con formas naturales reconocibles, según nuestra “morfología comparada”, que nos permitiría ordenarlas en, por ejemplo, zoo/morfas, fito/morfas, antropo/morfas (que tienen la apariencia de categorías en una ordenación natural) o, en las ingenuas descripciones como rani/formes, serpenti/formes, y “tri/digiti/formes”; y en signos plásticos según la cual clase, habría que distinguir los modos de la composición y articulación estructurales de los frisos, paneles, o unidades del texto visual, sigue de todos modos presente la dificultad de las denominaciones, cuando para unas formas de las cuales no tenemos registros emic, ni los referentes de una lengua prehispánica viva, no queda otro recurso que acudir al propio texto de bolsillo del investigador. En un intento similar Santos Zunzunegui (1998), siguiendo un derrotero trillado por Greimas (1966; Greimas y Courtés 1982), Floch (1982) y el Groupe μ (1993), planteó la alternativa de distinguir entre una semiótica figurativa y una semiótica plástica que se puede sintetizar en su reducción de la noción de signo (hablamos de signo visual) a su modo de expresión como figura: Así, “…debe entenderse la expresión figura que abarca tanto expresiones ‘figurativas’ como expresiones no figurativas en la medida que se trate de ‘figuras geométricas’ que no tengan analogía directa con los objetos del mundo real…” (Zunzunegui 1998:74). Pero, antes de proseguir su elaboración advierte que el problema inmediato que plantean las figuras es su inventario porque “…sólo es posible efectuarlo cuando se recurre a acoplar a las ‘figuras’ un significante lingüístico que da lugar a la aparición de un significado de denotación que nombre la figura; [de tal suerte que] la imposición de una palabra clasificatoria a la infinita variedad de realizaciones icónicas, aún facilitando su agrupación en ‘familias’, se realiza, necesariamente, dejando de lado la especificidad plástica de cada figura…” (Zunzunegui 1998:74). Así volvemos a la dificultad que anotaba antes: para describir cierto grafema rupestre tengo que llamarlo “serpenti/forme”; esto supone que cuando apenas alcanzo a enunciarlo, ya le he adscrito las connotaciones de representar una serpiente. Llamar figuras a las imágenes visuales, independientemente de que sean figurativas o no figurativas (en tanto mas o menos geométricas), tampoco resuelve ni la distinción constructiva que es necesario realizar para poderlas describir ni evita (y, mucho menos, supera) las incomodidades de la noción de iconismo. La figura siempre es una metáfora, siempre “…es figura de... [pues] en su origen mismo (lat. fingere) significa, al mismo tiempo, fingir y modelar... la figura pertenece, proviene, depende. ¿De qué? De lo que, por un complejo rodeo de la historia del lenguaje, se llama su modelo…” (Aumont 1998:40-41). La figura es figura por su relativo parecido o semejanza con un referente en el mundo de las cosas; esto equivale a regresar al signo icónico de ese “iconismo ingenuo” criticado por Umberto Eco. Al llegar a este punto sólo queda retornar a la noción de iconismo porque no es posible resolver el debate y clavar una bandera sobre los muertos que queden. La única salida es asumir un punto de vista y redefinir los términos de referencia. Respecto de la discusión inmediata (dejando claro que está planteada sobre la posibilidad de una semiótica de la imagen visual en nuestra cultura) pienso que es posible rescatar dos nociones: la de signo icónico en la versión de grafema icónico y la de figura geométrica en la versión de grafema geométrico. No se trata de un juego de palabras. Al contrastar las posibilidades analíticas de una semiótica de la imagen visual (pensada como una alternativa menos onerosa, teóricamente, que hacer una transliteración de la lingüística) y las condiciones concretas de las pictografías rupestres (en cuanto restos de la cultura material distinta en el tiempo y el espacio) tales signos, independientemente de las consideraciones que pretendían encontrar en ellos un ordenamiento lineal (a la manera de una escritura alfabética) o de la discusión sobre el carácter de semejanza del signo con la cosa representada, están facturados de una manera peculiar: están pintados o grabados; son grafías pintadas, son grafías impresas, son pictografías. Finalmente, las pictografías se pueden clasificar en dos órdenes básicos: icónicas y geométricas. Nos

encontramos en una situación restringida respecto de la posibilidad de

construir una semiosis aplicable a las pictografías rupestres (o, para

conciliar con la aplastante mayoría, al arte rupestre) pues la función

semiótica supone la articulación de los dos planos de la relación

significativa, el significante y el significado (Saussure 1961), o la

relación entre la forma de la expresión y la forma del contenido

(Hjelmslev 1980). Digo restringida porque al carecer de los términos de

referencia en una lengua viva o en una tradición iconográfica que, por

lo menos, sirviera de lingua franca sólo podemos suponer que

debajo de las ocurrencias pictográficas late, de alguna manera, el

lenguaje. Esta condición llevó a Llamazares (1986:3) a proponer como

pauta metodológica lo que denominó como la circunscripción o “reducción

al significante”: Según

mi argumento, elaborado sobre la crítica a las pretensiones de hallar

los rastros de una escritura en el arte rupestre, la única estructura

perceptible en las pictografías rupestres (y en la mayor parte de la

iconografía prehispánica) es de carácter planario, acogiendo la

definición hecha por Floch (1982). Por lo tanto, el proyecto para una

semasiología prehispánica estará definido por el carácter planario de

los sistemas semasiográficos prehispánicos: será una semasiología

planaria. En este sentido, asumo el argumento de Llamazares, pues no

sólo supone un rigor metodológico sino que lo impone el objeto mismo de

trabajo: el significante o plano de la expresión es plano

o, mejor, planario. En consecuencia, una semasiología prehispánica

tiene por objeto de estudio la construcción del plano de la expresión

bidimensional de las ocurrencias en las pictografías rupestres, es

decir, reconstruir el modo de la articulación de los grafemas (icónicos

o geométricos) sobre un espacio de dos dimensiones, culturalmente

determinado. Esta definición nos aproxima a un campo disciplinario de

la semiótica (también en construcción), la proxémica: Hasta ahora la proxémica está diseñada para trabajar sobre espacios tridimensionales; de allí que se haya previsto que: La proxémica deberá permitir al sujeto reinventar sobre el plano la ilusión de la proyección en perspectiva. Cuando expliqué la manera como las pictografías rupestres carecían de “perspectiva”, no negué que pudieran tenerla; es posible que, en la medida que tenemos un canon estricto para proyectar y representar nuestra visión estereoscópica, no estemos en condiciones de leer otras alternativas. Berenguer y Martínez (1986:84, fig.11) pueden tener razón cuando suponen que en Taira “…para dar la ilusión de perspectiva a veces se han superpuesto diseños con figuras de diferente tamaño…”. Se trata de una manera diferente de proyectar una noción del espacio; este será un problema para una proxémica planaria. Como ya mencioné, las relaciones espaciales de las pictografías rupestres son complejas y se pueden ordenar en tres modos o instancias según la posición relativa que guardan: (a) los soportes con el paisaje; (b) los planos pictográficos respecto de las facetas de la roca; y (c) los grafemas respecto de cada plano. Estos órdenes del espacio han sido planteados desde la perspectiva de los “estilos artísticos” con la cual, a pesar de diferencias notables en el enfoque, coincido en el criterio que distingue tres modos del espacio: sitio, panel y figura (Troncoso 2002:140) o, desde la arqueología del paisaje (ArPa), noción que comparto más explícitamente y que plantea tres nociones del espacio de las ocurrencias rupestres: estación, panel y figura (Criado 1999; cf. Santos y Criado 1998). El concepto de “estación” se define como “…un conjunto de manifestaciones rupestres que forman un grupo o unidad, con una relativa proximidad entre ellos y, generalmente, en la misma localización…” (Criado 1999:25). La diferencia con el concepto de sitio en arqueología tiene que ver con la articulación específica de los artefactos rupestres en el paisaje cultural pues tiene connotaciones espaciales distintas a las que podría tener cualquier otra ocurrencia de la cultura material yacente bajo tierra; en otro sentido se podría decir que las pictografías se articulan de una manera diferencial respecto del resto del registro arqueológico pues son el producto de un proceso de deposición diferente. Tal vez este sea uno de los obstáculos para la comprensión de las pictografías rupestres como parte consustancial del registro arqueológico pues criterios tradicionales, como “estratificación”, no funcionan de la misma manera. Este es uno de los criterios que han dado méritos a la arqueología del paisaje:

haber ubicado en un espacio dinámico las relaciones que explican el

hecho rupestre como parte de un contexto arqueológico determinado, de

tal suerte que expresiones como “marcador territorial”, que se fueron

metiendo en la jerga arqueológica como otros términos de moda, no dicen

nada pues no definen el modo de las relaciones espaciales (sociales,

económicas o políticas) respecto de las cuales tendría sentido “marcar”

un territorio con una piedra pintada o grabada de manera convencional.

No definen nada, aparte de las demás relaciones: las de las grafías con

el espacio de la roca en que se encuentran inscritas y las que guardan

los grafemas entre sí. Es como si un arqueólogo del siglo XXX

describiera como “marcador territorial” una oxidada señal de tránsito

en una intersección de caminos que supervive en medio Alternativa metodológicaDije en la introducción a este trabajo que si la respuesta era negativa, es decir, que no tenía sentido seguir intentando “leer” las pictografías rupestres y, en general, las iconografías prehispánicas como si fueran los retazos de una escritura perdida entonces propondría una alternativa. De hecho, ya he planteado, a medida que deshacía el entuerto, los criterios teóricos que me llevan a sostener no sólo que es impertinente proseguir buscando claves y códigos secretos en las pictografías rupestres sino, también, la metodología de otra perspectiva: un modelo estructuralista que dé cuenta del modo de las relaciones entre las diversas ocurrencias rupestres y que tiene como fundamento el hecho de que las representaciones ideográficas prehispánicas, constituyen un sistema de comunicación visual no lingüístico, o sistema semasiográfico, que tiene una estructura planaria. Para

abordar la definición de unas categorías que permitan reducir la

diversidad de las ocurrencias en un cuerpo discreto de variables, entre

otras razones como único mecanismo para poder ordenar o clasificar lo

que, de otra manera ,sería un universo heteróclito inmanejable,

propongo aplicar el criterio de enunciar el menor número de variables

posibles en que se puedan agrupar la mayor parte de los casos. Es

posible que algunos (o incluso, muchos) casos queden por fuera; pero,

aún asumiendo la validez de casos excepcionales al enunciado de la

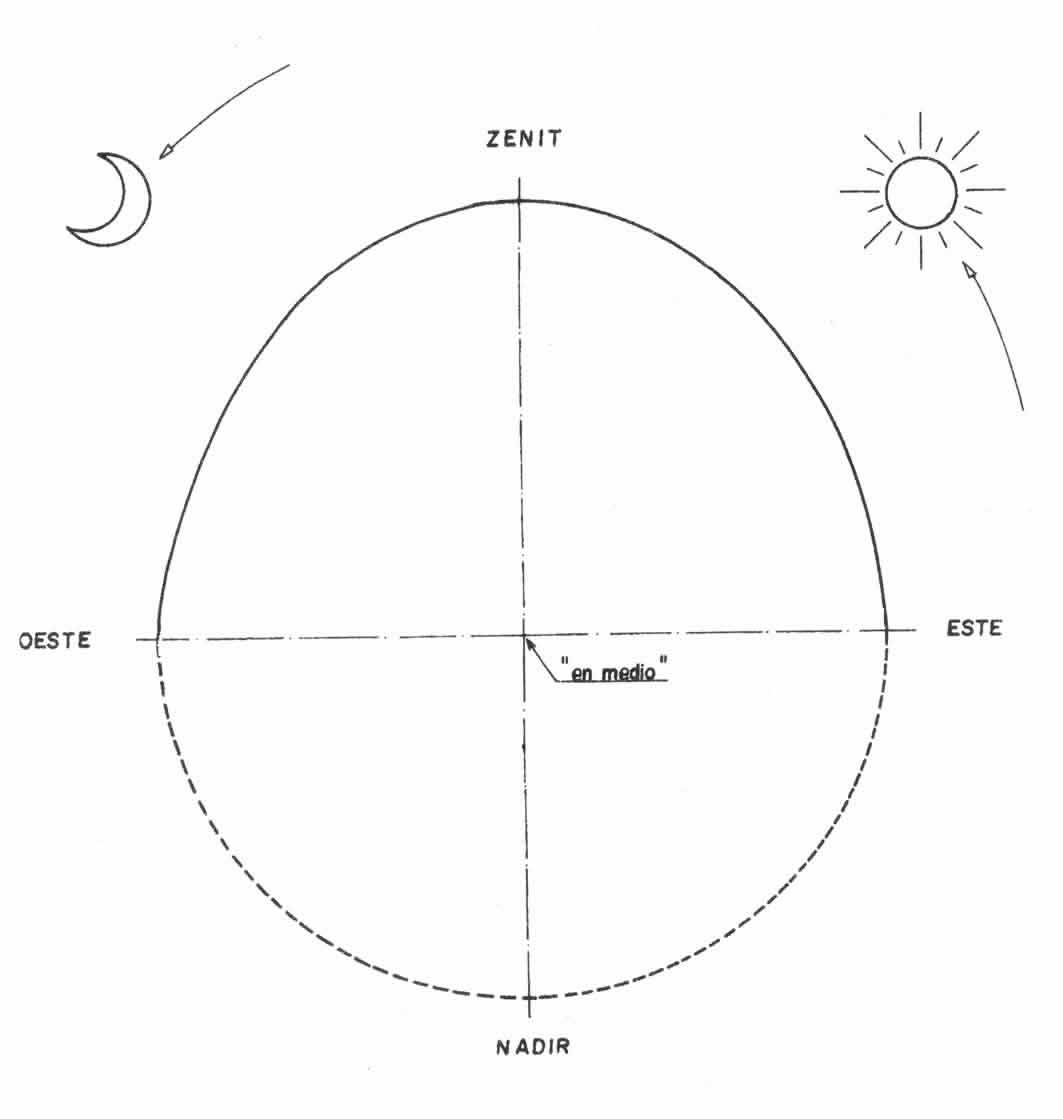

norma, el criterio parte de que no es posible, a priori, dar cuenta en absoluto, de todas las versiones. La categoría eidética comprende todas las variaciones geométricas que permiten definir una configuración plástica de la “forma” de las imágenes: recto/curvo; cóncavo/convexo, etc. La categoría cromática contribuye tanto a la definición del valor textural como a la definición del color como forma constitutiva mediante tres juegos de oposición: ausencia-presencia (color + / --); contraste (e.g., negro/amarillo --N/Am); y alternación (e.g., blanco-negro-blanco –Bl-N-Bl) La categoría no constitucional fundamental es de naturaleza topológica y regula la disposición de las configuraciones de los grafemas en el espacio planario; se pueden distinguir tres, especialmente: orientación (este/oeste, zenit/nadir), posición (centro/periferia, interior/exterior, incluso/exento) y articulación espacial (fondo/grafema, yuxtaposición, sobreposición). La distinción entre categorías constitucionales y no constitucionales de los grafemas rupestres no sólo es importante para obtener un lenguaje que permita describir objetivamente las ocurrencias rupestres sino porque nos pone en el camino de entender cómo se encuentra estructurado el discurso visual. Las categorías de textura, forma y color son de carácter perceptible y para describirlas recurrimos a procedimientos cuantificables ya que podemos clasificar la textura en rangos de granulación sobre una escala (fino, medio, grueso) o describirla en unidades de medida (micrones) por su mayor o menor relieve sobre la superficie; de tal suerte que el criterio de textura escapa a la sola subjetividad del observador porque se puede controlar. De igual manera ocurre con la forma, pues se puede reducir o relevar mediante procedimientos mecánicos como la fotografía perpendicular, el calco y el frottagge. En cuanto al color son ya conocidos los recursos técnicos aplicables para su descripción y reproducción, como la escala IFRAO. No ocurre igual con las categorías no constitucionales porque son de naturaleza relacional; además, son contingentes por su tratamiento diferencial según cada cultura. En el caso de las categorías constitucionales puedo afirmar que no hay grafema rupestre sin textura, forma o color pues estas categorías hacen parte del contexto natural de las ocurrencias rupestres; de lo contrario no serían perceptibles ni visibles y no habría imagen visual. Al contrario de lo que ocurre con las constitucionales, las categorías no constitucionales son arbitrarias en cuanto al modo de la disposición de los grafemas sobre el plano o, en otras palabras, en cuanto al “estilo” de la composición plástica; son de carácter compositivo y, por lo tanto, pueden estar o no estar. De las categorías de textura, forma y color se desprenden implicaciones específicas para el significado de las pictografías rupestres; sin embargo, la mayor complejidad de una semasiografía, en cuanto sistema de comunicación de signos no lingüísticos, se encuentra determinada por las categorías no constitucionales porque determinan la configuración de la estructura semiótica. Para el caso de una semiótica visual de nuestras imágenes dice el Groupe μ (1993:192): A

pesar de que advierte que “…la manipulación semiótica del espacio no se

hacía según un sistema lógico o geométrico sino por medio de conceptos

funcionales ligados a la percepción y uso social del espacio…” (Groupe

μ 1993:192) esta caracterización de categorías tan abstractas a partir

de funciones y relaciones orgánicas me parece mecánica y reduccionista

porque no sirve de mucho para explicar el origen y sentido de nuestras

nociones (por esto de cazar, huir, etc.) y tampoco explica nociones

similares para las sociedades prehispánicas. En mi trabajo sobre un “modelo para una semiótica de la iconografía precolombina” argumenté que la iconografía de San Agustín no representaba “un panteón de deificaciones” a la manera de las religiones occidentales sino un lenguaje totalizado y estructurado, como el cosmos que daba sentido a la existencia de los seres en sociedad, y propuse que esa estructura “debía considerarse como construida con una lógica similar a la del cosmos descrito en los mitos de las sociedades indígenas contemporáneas o de las precolombinas que conocemos mediante las crónicas de la conquista”. El planteamiento central consiste en que la cultura de San Agustín debió tener una estructura formal y significativa similar a la estructura de los modelos ya parcialmente explicados mediante la etnohistoria y la antropología social para sociedades como los Barasana, Ufaina, Kogi, Huitoto, Cuna, Desana, Waunana, Cubeo o Curripaco y que, por tanto, la totalidad de sus "restos y pedazos" arqueológicos debieron estar articulados según un modelo congruente con las funciones y relaciones del modelo cultural de estas sociedades. De igual manera, tanto su estructura como sus funciones y relaciones debieron tener, respecto de la estructura de otras culturas americanas, un sistema similar de permutaciones y transformaciones. El modelo teórico que se proponga para comprender la cultura de San Agustín debe encontrar en otras culturas una relación de oposición simétrica que explique el hecho de su relativa diversidad como la unidad de su estructura mental. La pretensión de esta explicación no consiste en relacionar, casuísticamente, la cultura arqueológica de San Agustín con algunas culturas amazónicas contemporáneas, en particular, ni el criterio de explicar las formas "sin significado" de aquella por la etnohistoria mejor conocida de éstas. El interés fundamental es buscar una lógica que abra paso a una perspectiva metodológica para la comprensión de una totalidad más coherente y "razonable", respecto de la cual se puedan contrastar, críticamente, otras opciones explicativas.