|

|

En el sur y el occidente de la Sabana de Bogotá se encuentran cientos de rocas signadas con pinturas rupestres de origen precolombino, diseminadas en una franja que hace las veces de límite natural entre el altiplano y la vertiente occidental de la cordillera oriental colombiana. De norte a sur comprende los actuales municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá, Mosquera, Soacha, Sibaté y las localidades de Ciudad Bolívar y Usme en el Distrito Capital de Bogotá.

Se trata de afloramientos de rocas areniscas, a manera de bloques erráticos, que presentan en su mayoría pinturas en rojo ocre y en menor escala en naranja, amarillo, blanco y negro, que hacen presencia en los cerros que circundan la Sabana y que se agrupan en conjuntos más o menos diferenciados. Entre estos sobresalen las Piedras de Tunja en Facatativá, el grupo de La Chaguya en Zipacón, las de Chivonegro en Bojacá, las Piedras de Usca en Mosquera, y los grupos de La Poma, Tequendama, Terreros y San Mateo en Soacha. Todos estos sitios rupestres presentan características físicas, tecnológicas e iconográficas similares que permiten abordarlos como un mismo y amplio conjunto homogéneo, al parecer producto de una misma tradición cultural, aún indefinida, pero de un evidente origen precolombino.

|

Sabana de Bogotá. Localización de sitios con arte rupestre en sus costados sur y occidente y su relación con los núcleos urbanos de la Ciudad-Región. Mapa base: Google, 2009 |

Pese a la gran cantidad de rocas identificadas, aun no existe un inventario que de cuenta de la real cantidad y extensión de estos conjuntos en el paisaje de la Sabana. Paisaje que las acogió indemnes durante cientos o quizás miles de años, pero que en las últimas décadas ha presentado una acelerada transformación debido a la densificación de la población y al crecimiento de las fronteras urbanas. Esto se ejemplifica en el concepto Bogotá-Ciudad Región que, más allá de ser un modelo propuesto de ordenamiento territorial de carácter regional, es hoy día una realidad funcional que está modificando de manera trascendental los entornos naturales o de otrora vocación rural de la Sabana, para insertarlos en las dinámicas de urbanización y productividad que requiere el nuevo orden territorial de la capital y de los municipios de su zona directa de influencia.

En medio de esta dinámica de transformación y expansión, los sitios con arte rupestre están quedando expuestos a diversos agentes de alteración y problemáticas que ponen en riesgo su conservación. Además de las condiciones naturales propias del intemperismo, el factor antrópico es quizás el que mayor riesgo representa, esto evidenciado en diversas afectaciones como el graffiti, explotación de la piedra como materia prima, excavaciones de guaquería, o transformaciones de los entornos naturales que alteran o destruyen los contextos arqueológicos y paisajísticos de los sitios.

Casos de estudio

Para ilustrar esta situación se exponen a continuación, en sentido suroriente-noroccidente, algunas situaciones que se han venido identificado en los últimos meses en sitios rupestres de esta región de la Sabana de Bogotá:

Cementerio indígena de Usme:

En el cauce de una quebrada en inmediaciones del recientemente

descubierto sitio arqueológico (cementerio indígena) se encuentran

rastros de pintura rupestre indígena que se suman a los vestigios de

enterramientos de grupos Herrera y muisca. Estos son el blanco de una

coyuntura especial en que ciertas comunidades, que se autoreconocen

como descendientes de los pueblos indígenas de la región y se declaran

“dolientes” (Boletín OPCA, 2009) reclaman por participación en la

labores de manejo y puesta en valor del lugar, no sólo por considerarlo

patrimonio cultural sino por representar un “sitio sagrado”. Igualmente

un sector de la comunidad rural de la región ve en estos hallazgos una

oportunidad para contrarrestar la expansión urbana de la ciudad.

|

|

|

Usme. Panorámica del sitio arqueológico. D.M.C, 2008 |

Usme. Pintura rupestre en cercanías del cementerio indígena. D.M.C. 2008 |

Usme.

Carlos Julio Navarrete líder campesino afirma que ve este hallazgo

arqueológico como “algo caído del cielo” para detener la expansión

urbana. Fuente: http://www.ciudadviva.gov.co/julio08/periodico/3/index.php |

Piedra del indio, Ciudad Bolívar: Una roca, que aparece con evidencias de haber sido dinamitada en su parte superior, posee rastros de pintura rupestre precolombina. A pesar de encontrarse en un afloramiento junto con decenas de otros grandes bloques erráticos, éste que es el único signado también es el único que presenta evidencia de explotación, quizás debido a prácticas de guaquería. El lugar se encuentra hoy en la zona límite de un polígono de explotación minera y muy cerca de los cinturones de avance urbano de esta localidad de Bogotá. Un sector de la comunidad ha manifestado su interés en resaltar su valor para sumarle elementos a una estrategia de cambio de uso del suelo para proteger la zona como reserva medioambiental.

|

|

|

Ciudad Bolívar, Bogotá, D.C. Vista desde la Piedra del indio hacia el sector urbanizado de Ciudad Bolívar. D.M.C. 2009 |

Ciudad Bolívar, Bogotá, D.C. Pintura Rupestre. D.M.C. 2009 |

Ciudad Bolívar, Bogotá, D.C. La única piedra de la zona que presenta huellas de explotación por dinamita es también la única que posee pinturas rupestres. D.M.C. 2009 |

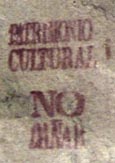

San Mateo, Soacha: Un celador, que cuida terrenos privados de una cantera en que se encuentran varias rocas con pintura rupestre, se enfrenta ante el líder de un cabildo indígena urbano (Cabildo Pijao Diosa Dulima de Soacha) que pretendía acceder a las piedras con la intención de realizar un ritual de pagamento. Tras un enfrentamiento verbal en que se exige abandonar el terreno por ser propiedad privada, los jóvenes que acompañan al indígena argumentan al celador que ellos tienen derecho a estar ahí por que es un sitio de “patrimonio cultural”, tal como se ve escrito –literalmente- en las piedras (ver foto anexa). El celador, que no entiende bien de lo que le están hablando, se defiende con la amenaza de traer refuerzos y afirma que niega el acceso por que se ve obligado a cumplir las ordenes de su patrón. (Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=mfvj928r3OU )

|

|

|

San Mateo, Soacha. Localización de la pequeña área que a manera de relicto natural aún conserva algunas rocas con pintura rupestre. Foto base, Google Earth, 2010 |

San Mateo, Soacha. |

San Mateo, Soacha. Lider de una comunidad que se autoreconoce como indígena realiza un ritual frente a una roca minutos antes de ser abordado por el celador del predio que le exige retirarse. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=mfvj928r3OU |

Parque Ecológico La Poma:

En estos predios se lleva a cabo el programa de reforestación Hojas

Verdes de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual consiste en la

siembra de árboles a nombre de seres queridos que han fallecido. En

medio de este terreno se encuentran varios abrigos rocosos con pintura

precolombina. Hoy día el lugar es frecuentado por los deudos para hacer

visita y mantenimiento a los arbolitos, pero no sólo los riegan y podan

sus hojas, sino que también han empezado a decorarlos con diversos

elementos alusivos a sus difuntos, en especial a los infantes (muñecos

de peluche, cintas de colores, juguetes), y están pintando de blanco

los muros de los abrigos rocosos a manera de lápidas (ver foto anexa).

Además del tema medioambiental no se ha manifestado un interés decidido

por parte de quienes manejan el parque por integrar las pinturas y

abrigos rupestres a los contenidos pedagógicos y turísticos del parque

para de esta manera propiciar su valoración y su preservación, la cual

además se esta viendo en riesgo ante el aumento de grafitis sobre las

paredes rocosas.

|

|

|

Parque ecológico La Poma, Soacha. |

Parque ecológico La Poma, Soacha. Algunas paredes de las rocas del lugar han sido pintadas de blanco por los familiares de los muertos a quienes se han dedicado la siembra de los árboles. D.M.C, 2010 |

Parque ecológico La Poma, Soacha. Diversos elementos decoran un árbol dedicado a un niño fallecido. D.M.C, 2010 |

Abrigos rocosos del Tequendama: Un grupo heterogéneo de personas, miembros de una comunidad urbana autoreconocida como indígena (o en vías de reetnización) visitan los abrigos con la intención de realizar un rito de apropiación del territorio ancestral. Se pintan sus rostros con los mismos motivos gráficos de las pinturas rupestres del lugar. (Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=JxWajrLUKhI&NR= )

|

|

Abrigos rocosos del Tequendama, Soacha. Localizados muy cerca al peaje de la vía a Girardot. |

Abrigos rocosos del Tequendama, Soacha. Comunidad “neo-muisca” reproduce en sus rostros motivos rupestres de las rocas del lugar. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=JxWajrLUKhI&NR= |

Piedras de Usca, Mosquera:

La ampliación urbana de la sabana de Bogotá demanda materia prima para

la construcción. Una extensa área de terrenos de pobre vocación

agrícola, pero con rico historial de vestigios arqueológicos esta

siendo explotada como cantera. En la vertiente sur de la Laguna de La

Herrera el antaño paisaje sub-xerofítico y lacustre es hoy día un

parque minero e industrial del que sólo sobrevive una pequeña lengua de

terreno que a manera de isla espacio-temporal y relicto natural, aun

cobija varias rocas y abrigos con pintura rupestre indígena (ver foto).

|

|

|

Rocas de Usca, Mosquera.

Localización de la pequeña área rodeada de canteras que, a manera de

relicto natural, aún conserva algunas rocas con pintura rupestre. |

Rocas de Usca, Mosquera. Vista panorámica de la zona hacia el humedal de La Herrera, hoy día densamente transitado por transporte pesado. D.M.C, 2008 |

Rocas de Usca, Mosquera. Mural con pinturas rupestres precolombinas. D.M.C, 2008 |

Chivonegro, Bojacá: En

medio de un paraje sub-xerofítico desolado se encuentran grandes

bloques y abrigos rocosos que han sido signados con pinturas rupestres

precolombinas. Hoy día, en los terrenos propiedad del municipio se

están llevando a cabo adecuaciones para transformar el sitio (que

llaman Parque temático-arqueológico Piedras de Chivonegro) en

un aula ambiental gracias a un convenio con la CAR. A pesar de

representar un sitio de interés cultural y turístico (del que las

recientes administraciones municipales han echado mano como símbolo de

identidad), no se contó con el permiso del ICANH para realizar las

obras de adecuación del aula (apertura de sendero y quiosco) como

exigencia de los planes de manejo ambiental en terrenos con potencial

arqueológico; y sus pinturas rupestres están completamente abandonadas

y siendo presa del graffiti y de la realización de fogatas. Además del

medioambiental no hay un interés decidido por parte de quienes manejan

el predio en integrar a un discurso pedagógico las pinturas rupestres.

Se tienen datos recientes de la realización de cultos esotéricos en que

se utilizaron restos humanos, además el lugar suele ser escenario de

“paseos de olla” de fin de semana y de la filmación de comerciales y

series de televisión.

|

|

|

Bojacá. Vista panorámica del sector que se está adecuando para visitas, como parte de un Aula Ambiental. D.M.C. 2010 |

Bojacá. Valla que promueve la visita al “Parque Temático-arqueológico piedras de Chivonegro”. D.M.C. 2008 |

Bojacá. Pintura rupestre. D.M.C. 2010 |

La Chaguya, Zipacón: Un

pequeño grupo de abrigos y pinturas rupestres se ha conservado a pesar

de las obras de ingeniería que representaron la construcción del

ferrocarril a comienzos del s. XX y de la carretera (década de 1950).

En la actualidad algunos habitantes de la zona dan razón de tradiciones

de sus mayores sobre la posible fórmula de preparación de los pigmentos

y quiénes fueron sus autores. Don Felipe Alarcón de 76 años habitante

de toda la vida de la zona declara con orgullo que “estas piedras son

patrimonio nacional”(comunicación personal, 2010).

|

|

La Chaguya, Zipacón. Grupo de rocas con pinturas rupestres. D.M.C., 2010. |

La Chaguya, Zipacón.Habitante de la zona junto a una piedra con arte rupestre. D.M.C., 2010. |

Parque arqueológico de Facatativá: Un grupo de personas liderados por Sigifredo Niño (Suaga Gua), quien se declara chyquy

de la Nación Muisca de Bacatá (un cabildo indígena no reconocido

legalmente como tal), realizan una ceremonia o “limpia de tabaco”

frente a una roca con pinturas rupestres por mandato de los “abuelos” o

espíritus ancestrales utilizando tabaco y chicha (ver video en http://www.youtube.com/watch?v=ZFA_lbY2zsA).

Declaran que este lugar es como su “universidad” pues lo consideran un

lugar idóneo para adquirir conocimiento y para realizar ritos de paso o

consagración (Boletín OPCA, 2009). En algunos lugares del parque es

posible encontrar rastros de ofrendas y evidencias de cultos

esotéricos. Un grupo denominado “La Hermandad de la mano roja” realiza

ceremonias especiales por medio del enterramiento de cristales de

cuarzo (Grupo Rahma, 2007). En una cueva del parque se observan

ofrendas florales y rastros de velas y tabacos a manera de altar. El

lugar, además de ser frecuentado por turistas o estudiantes de colegios

y universidades, también es sitio de peregrinación de mamos de la

Sierra Nevada de Santa Marta quienes lo consideran un “sitio de poder”,

especial para hacer pagamentos de “gobierno” (María Paula Álvarez,

comunicación personal, 2005).

|

|

|

Facatativá. Lider “neomuisca” realizando un ritual frente a una roca con arte rupestre. http://www.youtube.com/watch?v=ZFA_lbY2zsA |

Facatativá. Grupo de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta realizan pagamento y mambean sobre una de las rocas del parque. Fuente: http://www.youtube.com/ watch?v=IQjscRuOqnY&feature=related |

Facatativá. Grupo de estudiantes universitarios durante una visita académica. D.M.C. 2009 |

Los anteriores ejemplos dejan entrever las múltiples situaciones a las que se están viendo abocados los sitios rupestres de la región. Situaciones generadas por diversas dinámicas sociales, económicas y culturales propias de un territorio en proceso de expansión urbana y dinamizadas por diversos agentes, grupos o comunidades que con base en muy diversas percepciones se relacionan con estos lugares que, de manera muchas veces desprevenida (o “automática”), se suelen considerar como patrimonio cultural.

Dinámicas y agentes

Entre

las dinámicas advertidas y agentes identificados que confluyen, afectan

o influencian estos sitios rupestres se pueden enumerar:

Resignificación

y apropiación de los sitios rupestres (y del territorio que significan)

como lugares de identidad y reafirmación de pertenencia a comunidades

específicas. Hay una tendencia reciente de grupos urbanos que se están autoreconociendo como indígenas (p.e. La Nación Muisca Chibcha de Bacatá o el Cabildo Pijao Diosa Dulima

para los casos de los sitios rupestres de Facatativá, Tequendama y

Soacha), y que pretenden alcanzar el mismo estatus de reconocimiento de

otros grupos étnicos, con sus derechos y privilegios, amparados en la

figura constitucional que a partir de 1991 define a la Nación

colombiana como pluricultural y multiétnica; lo cual ha venido siendo

interpretado o parece estar estimulando una suerte de “invención de

comunidades” (parafraseando a Hobsbawn, 1999) como estrategia para

acceder, de acuerdo a sus lineamientos filosóficos, al control

“simbólico” de territorios. Aunque estas intenciones no siempre son del

todo “espirituales”, toda vez que, además de prácticas esotéricas y

realización de rituales diversos en los sitios rupestres, también

participan en la promoción de paquetes turísticos para visitar estos

lugares con diversos propósitos terapeútico-espirituales en lo que se

está denominando como Etno-turismo (1).

1.

Mediante un folleto de la agencia de viajes Art Tournnel de Bogotá se

promueven “recorridos espirituales chamánicos” a varios sitios

rupestres con el fin de “reencontrarse con la escencia amerindia, y

reconciliar los espiritus del territorio.” |

|

|

|

Villa de Leyva. En el sitio arqueológico del Infiernito se realiza una ceremonia esotérica de sanación. Fuente: http://www.youtube.com/watch? |

Facatativá. Vestigios de ofrendas florales, tabaco y fragmentos de ollas de barro en una cueva del parque. D.M.C. 2009 |

Facatativá. Grupo de personas realizando un ritual frente a una roca con arte rupestre. http://www.youtube.com/watch?v=ZFA_lbY2zsA |

Las calidades de los motivos rupestres como símbolos identitarios no

solo se evidencian en los eventuales atuendos de estos grupos

minoritarios (también denominados “neomuiscas”) sino como parte de las

estrategias de comunicación visual o tema principal o accesorio de

algunos monumentos públicos auspiciados por el sector oficial. En

municipios como Soacha, Tenjo, Sutatausa, Bojacá, Guasca o Sasaima se

han utilizado estos diseños en apoyo a la divulgación de actividades

educativas y culturales, campañas de turismo o hacen parte de sus

escudos y otros símbolos oficiales (p.e. en Facactativá y El Colegio).

Paradójicamente, los sitios rupestres de donde han sido copiados estos

diseños se encuentran hoy en grave peligro de desaparecer y carentes de

cualquier amparo oficial o privado, abandonados a su suerte o

simplemente ignorados por la gran mayoría de la población; la misma que

sin embargo los reproduce o reconoce como símbolos de su identidad.

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

Los sitios rupestres como recurso de explotación minera. Las piedras pintadas de Soacha y Mosquera afloran en medio o muy cerca de terrenos que, debido a su baja fertilidad y por configurarse en pendientes, están siendo explotados como canteras. Se sabe de muchas rocas con arte rupestre que han sido dinamitadas; sin embargo aún se conservan algunas como testigos mudos de la transformación radical del paisaje producto de la extracción minera, cuyos materiales son utilizados principalmente en la construcción, aunque a un nivel rural se explota o explotaba la piedra también para postes de cercas, muros divisorios o marcadores de linderos entre otros. Estos terrenos suelen estar delimitados por cercas y ser celosamente custodiados lo que impide el acceso público al lugar. Un caso excepcional lo constituye una piedra en terrenos de la cantera de la Hacienda El Vínculo donde se acondicionaron las piedras pintadas para su visita y conocimiento público (ver foto).

|

|

Soacha, piedra El Vínculo.

A pesar de funcionar una cantera en el lugar, la empresa extractora

realizó algunas adecuaciones para facilitar su visita pública. Foto

Álvaro Botiva, 2008 |

San Mateo, Soacha. Localización de la pequeña área que a manera de relicto natural aún conserva algunas rocas con pintura rupestre. Foto base, Google Earth, 2010 |

La guaquería o búsqueda de tesoros. En todos los sitios rupestres de esta región se advierten evidencias de excavación en los terrenos aledaños a las piedras o inclusive de explotación con dinamita en sectores de ellas. Los casos de la Piedra del Indio en Ciudad Bolívar o algunas rocas en Zipacón son un claro ejemplo de que esta explotación se hizo no con el propósito de extraer materia prima sino con el de buscar el “tesoro” en su interior. Esta práctica mas que considerarse “vandálica” es un síntoma de lo que culturalmente han significado estos lugares para un sector de las comunidades rurales, esto es que persiste la creencia de que los sitios rupestres son indicación de tesoros o guacas.

|

Zipacón. Sitio rupestre con evidencia de haber sido “volada” y con profundas excavaciones en su base. D.M.C, 2010 |

Objetos de investigación académica y científica. Si bien, muchos de estos sitios han sido reportados en numerosos informes de investigación y trabajos académicos, no existe un inventario oficial que de cuenta de la verdadera cantidad de sitios o rocas pintadas. Aunque la investigación arqueológica ha sido desde donde más se ha abordado su estudio, a la fecha no se ha realizado ningún proyecto donde el objetivo principal sea la contextualización del arte rupestre. De esta manera el arte rupestre sigue siendo un elemento esquivo como objeto arqueológico, que poco o nada ha aportado a la reconstrucción del pasado precolombino desde el lenguaje de esta disciplina. Los investigadores han realizado excavaciones y documentado las pinturas con diversos métodos, algunos de ellos invasivos como la aplicación de agua para el resalte de los pigmentos o la numeración de las piedras con pinturas industriales.

|

Facatativá.Diversas labores de campo y laboratorio en torno a la investigación del arte rupestre. D.M.C, 2005 |

Patrimonio cultural público vs. Propiedad privada. La mayoría de los sitios rupestres se encuentran en terrenos de propiedad privada. Esto implica una dualidad en lo que respecta al concepto que de patrimonio arqueológico se tiene en el país, el cual se considera inalienable, imprescriptible e inembargable (artículo 63 Constitución Política de Colombia), es decir que de alguna manera pertenece a toda la Nación en general y a nadie en particular, y del que se afirma que todo colombiano tiene derecho a su conocimiento y disfrute; sin embargo este concepto se hace inoperante ante la imposibilidad de acceder a una propiedad privada sin el debido consentimiento de su propietario, el cual en muchos casos es reacio a permitir el acceso hasta la piedra.

|

Chía. La Piedra de Fusca se encuentra en actuales predios de una urbanizadora que impide el acceso público al lugar. D.M.C, 2006. Foto aérea base Google Earth, 2006 |

Relictos naturales o baluartes de resistencia ecológica. Las rocas que poseen arte rupestre se han conservado en el mismo lugar donde fueron signadas. A pesar de los drásticos cambios en el paisaje (tala de bosques, adecuación para cultivos, obras de infraestructura e ingeniería y urbanización), su pervivencia en el presente los erige como sitios que han conservado parte de su configuración medioambiental “original”, es decir, que se pueden interpretan como relictos naturales que hay que conservar y que incluso se pueden constituir en baluartes de resistencia ecológica ante el avance de la expansión urbana de la región. Estos casos se evidencian en Usme, Ciudad Bolívar, Mosquera, Soacha y Facatativá donde se pueden apreciar los cinturones urbanos generando un cerco a estos sitios. En este sentido diversos sectores de la comunidad (vigias de patrimonio, ONGs medioambientales, entidades territoriales o incluso los grupos “neomuiscas”), llevan a cabo labores de concientización para que estos sitios se conserven.

|

Soacha.

Grupo de vigias del patrimonio y comunidad en general participa en

labores de limpieza del sitio rupestre de San Mateo. Foto : Mileniya

Hueva ,grupo de Vigias del Patromonio de Soacha (Facebook),2010 |

Sitios considerados “Patrimonio Cultural”. Independiente

de las múltiples consideraciones académicas en torno a lo que significa

o puede considerarse como Patrimonio Cultural, el concepto, o por lo

menos el término está siendo asociado de manera recurrente a los sitios

rupestres de la zona. Podría sorprender el hecho de que un campesino de

un paraje rural en Zipacón afirme que las piedras en su predio son

“patrimonio de la nación”, o que las comunidades “neomuiscas”

consideren entre sus objetivos “visibilizar, resignificar, proteger,

restaurar, revitalizar nuestro patrimonio cultural, natural y

territorial” (Boletín OPCA,2009).

“{…}

los pictogramas para nosotros son ordenanzas, bibliotecas vivientes a

la espera de ser despertadas por su comunidad, por los sabedores de la

nación. En eso estamos trabajando nosotros y amerita que el Estado y

las instituciones protectoras del patrimonio sean más reflexivas y

consecuentes con el cuidado de esos recursos que están allí y que son

un patrimonio de la humanidad”.(Rodrigo Niño en Boletín Opca, 2009)

Otra evidencia, paradójica por demás, son los letreros que un investigador (según Juan Carlos Rodríguez, Comunicación personal, 2010) plasmó con pintura industrial junto a las mismas pinturas rupestres precolombinas en Soacha y que reza: Patrimonio cultural: no dañar (ver foto que encabeza este artículo).

|

Facataivá.

Un grupo de estudiantes universitarios visita el Parque

Arqueológico,cuyo arte rupestre está declarado como Bien de Interes

Cultural y Patrimonio arqueológico y cultural de la Nación. D.M.C , 2009 |

Podría considerarse que el discurso que históricamente ha venido manejando la oficialidad en torno al patrimonio cultural, ha calado profundo en las comunidades hasta el punto de considerarse que los sitios rupestres son en sí mismos y como un “hecho natural” objetos o lugares de significación social y cultural que pueden ser legitimados bajo el membrete de “patrimonio cultural”. O en otro modo, que son significativos no por sus cualidades intrínsecas (estéticas, históricas, naturales o científicas) o por sus valores asociados (de uso, material, simbólico, emotivo, social, etc.) sino por que existe una categoría oficial, legitimada por un orden jurídico que los declara “patrimonio cultural”.

Desde este punto de vista, el discurso que ha configurado la historia oficial, y que ha echado mano de situaciones, objetos o lugares (considerados “patrimonio cultural”) como instrumentos para su legitimación y como estrategia de control social, está tomando un giro en el sentido de que hoy día son diversas comunidades las que por medio del discurso patrimonial (auspiciado y promovido desde la oficialidad) buscan reivindicar sus propias maneras de control territorial mediante la apropiación (simbólica o de facto) de estos sitios rupestres, contradiciendo en algunos casos las mismas políticas emanadas desde el poder hegemónico. Por ejemplo: la resistencia a la expansión de zonas de explotación minera, la intención de promover versiones de la historia alternativas a la historia oficial (resignificaciones del arte rupestre alternativas de las versiones de la Academia) o la intención de utilizar estos sitios para su aprovechamiento turístico o escenario de prácticas esotéricas (lo que por ejemplo en Facatativá esta generando disensiones entre las comunidad), etc.

La consideración de los sitios rupestres como patrimonio cultural, en el sentido oficial del término, parte de la necesidad de conservar estos lugares como evidencia de una versión del pasado que ha sido construida desde los intereses hegemónicos, ejemplificado en la configuración de una nación mestiza (Therrien, s.f) cuyo pasado indígena ha sido visibilizado y revalorizado gracias al descubrimiento de sus obras materiales (consideradas como verdaderos “reliquias” o “monumentos”) y de los procesos inferidos del análisis de sus vestigios materiales (p.e. desde la arqueología); pero al mismo tiempo invisibilizando la condición del indígena actual o las versiones de comunidades que se reconocen como tales (independiente de su reconocimiento legal).

A partir de la Constitución del 1991, lo pluri(multi)cultural y multi(pluri)étnico abrió las puertas (¿o la caja de Pandora?) para la construcción de un país diverso, ya no homogeneizado bajo la categoría de mestizo, sino como la suma de una gran variedad de procesos y grupos que confluyen en un mismo territorio; esto implica que a mediano o largo plazo, el considerado “patrimonio cultural” empiece también a ser tan diverso e insospechado que termine “compitiendo” con lo ya establecido o poniendo “en riesgo” la conservación de sitios o manifestaciones que desde lo hegemónico tenían algún sentido y significado, pero que a la luz de las nuevas (o en vías de reivindicación) versiones y visiones se terminen abandonando o destruyendo. Un ejemplo de esto lo constituye el caso de las pinturas republicanas del parque de Facatativá que en su momento (incios del s. XX) fueron plasmadas para conmemorar y honrar a cierto héroes (Santander) y personajes de la política (Uribe Uribe, Murillo Toro, etc) que representaban el poder hegemónico de la época y que fueron pintadas sobre pinturas rupestres precolombinas; sin embargo, a la luz de las nuevas resignificaciones de los sitios rupestres, algunos sectores abogan por la eliminicación de dichos retratos con el fin de resaltar el valor de lo indígena rupestre.

|

Facatativá. Mural republicano pintado sobre pictografias precolombinas. D.M.C,2009 |

El verdadero reto aquí es propender por la participación abierta de las diversas comunidades o versiones de la historia o la memoria que confluyen en estos sitios, pero mediando siempre para que en los diversos procesos de apropiación no termine afectada la materialidad que les da sentido, esto es las mismas pinturas, las rocas y su entorno y contexto paisajístico. Es aquí donde se debe priorizar que la labor de la gestión patrimonial en torno a los sitios rupestres debe encausarse hacia la conservación de los sitios, pero no como la simple y “automática” aplicación de métodos y herramientas técnicas que eviten su deterioro, sino como objetivo que entre sus estrategias metodológicas busque identificar las múltiples dinámicas sociales, económicas y culturales y mediar entre los diversos agentes (individuos, grupos, comunidades o instituciones) que confluyen en los sitios y que son en últimas los verdaderos responsables de su valoración y protección, más allá de lo que el discurso académico u oficial o su aparato normativo pueda llegar a formular.

Políticas culturales y arte rupestre en Colombia

Desde el ámbito legislativo se considera que el arte rupestre hace parte del Patrimonio Cultural de la Nación en general y del Arqueológico en particular, puesto que son “vestigios de la actividad humana”:

“El patrimonio arqueológico comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración” (Ley 1185 de 2008, Artículo 6°)

De acuerdo a esta Ley la competencia sobre el patrimonio arqueológico recae en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y se destaca que su propiedad es exclusiva del Estado de conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política que consagra que los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Como parte de las políticas para el manejo y preservación del patrimonio cultural la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura encausa su gestión a través de 4 líneas líneas de acción (Ministerio de Cultura, 2010):

Conocimiento y valoración del patrimonio cultural (Programa de Inventario y Registro del Patrimonio Cultural Colombiano y Programa de Declaratorias de Bienes de Interés Cultural), Formación y divulgación de patrimonio cultural (Bitácora del Patrimonio Cultural y Natural, Programa Vigias del Patrimonio, Escuelas -Taller de Oficios Tradicionales), conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural (Intervención de bienes de interés cultural, Campaña Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos) y fortalecimiento institucional (articulación territorial a partir de Secretarías de cultura departamentales, distritales y municipales, Consejos departamentales y distritales de Patrimonio cultural, Nodos regionales del Programa Vigias del Patrimonio y las Escuelas-Taller de Oficios Tradicionales).

A pesar de todo el marco normativo y estratégico emanado de las políticas culturales (Ministerio de Cultura, 2010) que propenden por proteger, acrecentar y divulgar el patrimonio cultural de la Nación (Castellanos, 2006), el arte rupestre sigue estando expuesto a las múltiples dinámicas y agentes (como los arriba identificados) que como hechos o problemáticas reales desbordan la injerencia de cualquier ley o política plasmada en el papel. Por tal razón se hace necesario proponer vías de acción tendientes al reconocimiento y diagnóstico del estado actual de los sitios rupestres y a la apropiación social de este patrimonio como principal estrategia para hacer posible la interacción entre las múltiples versiones y visiones de entidades oficiales, comunidades científicas (o académicas) y comunidades locales que como agentes sociales activos son quienes le confieren valor y sentido actual a estas manifestaciones:

“[...] el efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y democrática, o sea: crear condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo. [De esta manera] convertir lo que es significativamente importante para la comunidad en patrimonialmente relevante, consitituye una estrategia espontánea y eficaz de preservación” (García Canclini, 1999).

Con el propósito de facilitar el encuentro entre el Estado y las diversas comunidades para la contrucción de un visión incluyente del Patrimonio cultural de la Nación, desde la politica pública el Ministerio de Cultura (2010) se han propuesto tres campos de acción:

Participación

(Conformación de grupos voluntarios, Creación de espacios de

participación comunitaria), Educación (Realización de jornadas

comunitarias y/o pedagógicas, Formación o capacitación en centros

educativos, Producción de materiales pedagógicos), e Información

(Elaboración de materiales de divulgación, Elaboración de planes de

sensibilización, protección y salvaguarda).

En

torno a estas políticas las comundades académicas (que generan

discursos científicos) y locales (tradición oral y saberes) pueden

aportar los contenidos de sus múltiples versiones para mediante

estrategias educativas y de divulgación ir propiciando elementos de

significación que redunden en una valoración positiva y fomenten el

sentido de apropiación de los sitios rupestres, los cuales, dada su

calidad de “cronotopos”(2)

pueden aportar al conocimiento o construcción del pasado (historias /

memorias locales) y a la configuración o caracterización identitaria de

comunidades y territorialidades particulares.

2,

Cronotopo, del griego: kronos = tiempo y topos =espacio, lugar. Tomado

aquí como “poderosos comprimidos o síntesis espacio-temporales que

contribuyen a fortalecer determinadas territorialidades y memorias

oficiales , pero también a la emergencia de contraespacios y memorias

disidentes” (Piazzini, 2008). |

|

Zipacón. Niños

de una escuela rural visitan un sitio con arte rupestre como parte de

una experiencia de transmisión de memoria con adultos mayores de la

zona (Diego Martínez C. Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio,

Universidad Javeriana). Fotos: D.M.C. 2010 Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=7oFaTWRUI1w |

Consideraciones finales

Los sitios rupestres, por permanecer hoy día en sus lugares de inscripción original, se constituyen en verdaderos hitos patrimoniales donde confluyen y se articulan memorias/historias, lugares/territorios y comunidades con tan diversas visiones y versiones que van desde la invisibilidad o no recocimiento hasta su exaltación como objeto arqueológico o lugar sagrado; propiciando dinámicas particulares que hay que tener en cuenta por cuanto cada una de ellas genera algún tipo de significación social. Por tal razón cualquier política de Estado tendiente a su preservación debe ante todo tener en cuenta el contexto social en que se encuentran inscritos; no como un mandato impositivo para “exigirle a la sociedad el respecto que merecen” (según lo expresado por González, 2006 al refererise al patrimonio arqueológico), sino para identificar e injerir en las dinámicas socio económicas y culturales e intermediar y negociar con los diversos agentes y comunidades que confluyen en los territorios con miras a la preservación de estos lugares. La simple y llana “imposición institucional u oficial” del cuidado y preservación de los sitios rupestres a las comunidades que confluyen en ellos puede derivar en exabruptos tan patéticos como el caso expuesto del letrero que reza “Patrimonio cultural… no dañar” impreso en las mismas rocas y muy (demasiado) próximas a las pinturas rupestres precolombinas de San Mateo en Soacha.

Las

instituciones, los gobiernos y sus políticas culturales, las

comunidades, o las múltiples versiones y valoraciones en torno a los

sitios rupestres, han pasado y se seguirán transformando y adecuando a

las especiales condiciones de cada tiempo, pero la materialidad de

estos vestigios, –que falsamente parecieran eternos como su soporte

pétreo– resulta demasiado frágil ante las amenazas físicas advertidas

pero mucho más ante el verdadero riesgo sobre este patrimonio: la indiferencia y su olvido.

No el olvido de la memoria original de sus artífices (la cual no es

posible recuperar, por lo menos desde una perspectiva positivista) sino

la memoria de las múltiples versiones que ayer y hoy le han otorgado a

los sitios rupestres verdadero significado y sentido social y cultural.

![]()

—¿Preguntas, comentarios? escriba a: rupestreweb@yahoogroups.com—

Cómo citar este artículo:

Martínez Celis, Diego. “Patrimonio cultural: no dañar” Dinámicas y agentes en la relación patrimonio, cultura y sociedad. A propósito del arte rupestre de la Sabana de Bogotá

En Rupestreweb, http://www.rupestreweb.info/pcys.html

2010

Referencias citadas

Art Tournnel. Etno Turismo. Recorridos Espirituales Chamánicos. Plegable (s.f.)

Castellanos, Gonzalo. Régimen Jurídico del Patrimonio arqueológico en Colombia. ICANH, 2003.

García Canclini, Nestor. Los usos sociales del patrimonio cultural. En Encarnación Aguilar Criado, Patrimonio etnológico: nuevas perspectivas de estudio. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 1999.

González, Victor. El Manejo del patrimonio arqueológico en Colombia. En Anuario Turismo y Sociedad. Universidad Externado de Colombia, 2006.

Grupo Rahma Chapinero I. Salida a las Piedras del Tunjo –Parque Arqueológico de Facatativá - (manuscrito). 10 de Marzo de 2007.

Hobsbawn, Eric. Inventando traiciones. Traducción del inglés de Pablo Mendez Gallo en Revista biTARTE no. 18. San Sebastián, agosto de 1999.

MINISTERIO DE CULTURA. Política para promover la apropiación social del patrimonio a través de la participación comunitaria. En http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23394. Consultado en marzo de 2010.

MINISTERIO DE CULTURA. Política para el manejo y la conservación del patrimonio cultural. En http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23390 Consultado en marzo de 2010.

OPCA. Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico. La re-significación de lo muisca en Bogotá. Boletín OPCA, No. 1 Universidad de Los Andes. Bogotá, mayo de 2009

Piazzini, Carlo Emilio. Cronotopos, memorias y lugares, una mirada desde los patrimonios. En Geopolíticas,: espacios de poder y poder de los espacios. Ed. La Carreta - Universidad de Antioquia, 2008.

Therrien, Monika. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia y los dilemas de las Políticas Culturales. (s.f.).

[Rupestreweb Inicio] [Introducción] [Artículos] [Noticias] [Mapa] [Investigadores] [Publique]

“Patrimonio cultural: no dañar” Dinámicas y agentes en la relación patrimonio, cultura y sociedad. A propósito del arte rupestre de la Sabana de Bogotá

“Patrimonio cultural: no dañar” Dinámicas y agentes en la relación patrimonio, cultura y sociedad. A propósito del arte rupestre de la Sabana de Bogotá